池脇

高齢者の食事に関して質問をいただきました。質問の医師は食品交換表を使って指導されているということです。飽和脂肪酸を7%に下げる、制限するということに関しては私も理解できるのですが、不飽和脂肪酸も12%に下げているのはどういう意図だと思われますか。

丸山

まず、飽和脂肪酸を7%というのは7%未満もしくは7%以下に下げるということだと思いますが、これは動脈硬化予防の観点から、動脈硬化学会でも7%未満と言っていますし、日本人の食事摂取基準でも7%以下と言っていますので、これについては動脈硬化予防という観点の数値だろうと思います。

もう一つ、不飽和脂肪酸を12%に下げるという点については私も難しいと思いました。というのは、飽和脂肪酸を下げたときに、ほかの油はどうしたらいいだろうと考える場合、ほかの油とは一価不飽和脂肪酸あるいは多価不飽和脂肪酸なので、飽和脂肪酸を下げた分、そちらを増やせるかというと、それもよくはない。取り過ぎ注意という意味で書かれたのかなという気はします。ただ、12%という数字が何を根拠にされているのか、わかりかねました。

池脇

先生が言われたことと重複するかもしれませんが、私も患者さんに簡単な食事指導をするときに、不飽和脂肪酸というのは魚の油ですとか、植物油などは比較的LDLを下げてくれるいい油なので、どちらかというと積極的に取りましょうと言っています。あまり制限ということを経験したことがありません。

先生もどちらかというとそのようなご意見とうかがいましたので、質問の医師の意図と少し違うかもしれませんが、「高齢の方に対して、飽和脂肪酸を制限して、その分、不飽和脂肪酸は十分取りましょうと言うときに、どのように指導するのか」ということで先生にうかがうことにします。

丸山

はい、承知しました。

池脇

改めて先生、これはどのように指導されているのでしょうか。

丸山

この方の場合には、糖尿病の食品交換表をお使いだということです。一般的に栄養素のバランスの良い食事を組み立てるのに非常にわかりやすいものとして、特に糖尿病が専門の医師は食品交換表を使われているかと思います。

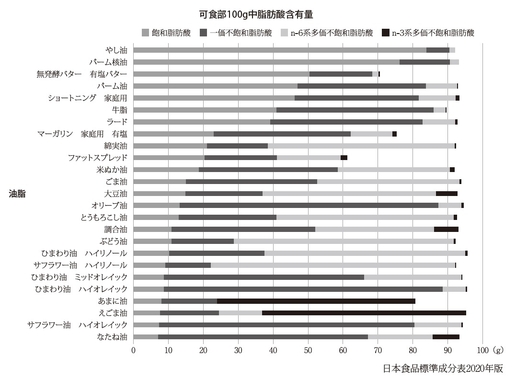

一般の食品の中で油を含んでいるものは何かというと、まず油脂類、いわゆるoil and fatですから様々なものがありますが、その中でも動物性の油であるバターやラードは飽和脂肪酸の多い油です。これに対して、同じ油でもサラサラしている植物油は不飽和脂肪酸の多い油ということになります。

これをどのくらいのバランスで取るかについては、糖尿病の食品交換表には書かれていないので、油の種類にまず気をつけていただく必要があります。

次に、メインディッシュにする食べ物、すなわち肉、魚、大豆製品、卵、それからメインにはなりませんけれども私たちは牛乳からも

これもまた、糖尿病の食品交換表では、その食品の種類については言及されていません。脂肪酸についてバランスを取ろうとするときには、食品交換表の“表3”、“表4”、“表5”に属する食品をどのくらいずつ取ったらよいか考える必要があります。

池脇

今の先生のお話を聞いただけで、正直、若干難しいと感じます。食品というのはある単一の栄養素の、近いものもあるけれども、けっこう複雑にいろいろなタンパク、油が入っているものがあるので、それをうまくその方に合った栄養素、エネルギーへ換算して、しかも脂肪酸の質までバランスよくとなると、なかなか食品交換表の1~6で「じゃあこれはこうね」「ああね」と言っても難しいでしょう。同じ食品交換表の中でも、油の素性なんかも多少違うのでしょうか。

丸山

かなり違います。ですので、栄養士にしても、個々の食品について個別に何を何グラムと決めるのはとても難しいと思います。

池脇

通常の食品交換表だと、確かに、ざっくりとしか書いていないけれども、そういう油の質も含めたやや詳しい食品交換表もあるのでしょうか。

丸山

糖尿病の患者さん向けのものとしては、一般的な食品交換表のほかに、糖尿病腎症のための食品交換表があります。その食品交換表では、表の分類の中に“表3”という、いわゆるタンパク質を多く含む食品についてはタンパク質が多いものから少ないものへという細分類をしています。

それは裏を返すと、脂肪が多いものから少ないものへと対応することになるので、食品交換表をお使いになる場合には参考にしていただくとよいかと思います。

池脇

質問が戻ってしまうかもしれませんけれども、高齢者で、だいたいその方の1日の摂取エネルギー、糖質、タンパク質、脂質を何パーセントと決めて、そこから具体的には例えば食品交換表を使って“表1”からは何をどのくらい、と。そういう流れで決めていかれるのですか。

丸山

食品交換表を使う場合には、そうですね。

池脇

使わないときもあるのですか。

丸山

一般的に、患者さんにとってそれはとても難しく、「もう食事指導には次から来ません」とおっしゃる方が多いので、食品交換表がお好きだという方には使わせていただきます。そうでない場合には、主食、主菜、副菜をどのくらいずつ食べましょうと示すときに、食品の種類と量、「魚だったら何グラムぐらい、肉だったら1回に何グラムぐらい使ってください」という指導になります。

池脇

私も、もし患者だったら、そういう指導のほうがスッと情報が入ってきそうな気がします。確かに厳格な方法では、食品交換表の1~6の項はいいのかもしれませんが、一般の、特に高齢の方でしたら、やっぱりその指導もポイントを絞っていかないといけないですね。すべて詰め込もうとしたら、何も入ってこないかもしれませんね。

丸山

そうですね。なかなか難しいと思います。

池脇

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に関しては、先生は食品の特色で、主食、副食等々で指導されていることがわかりましたが、流れとしては、だいたいそのような感じで、食事指導をされているのですね。

丸山

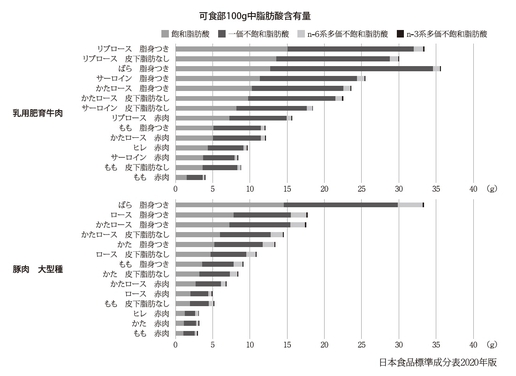

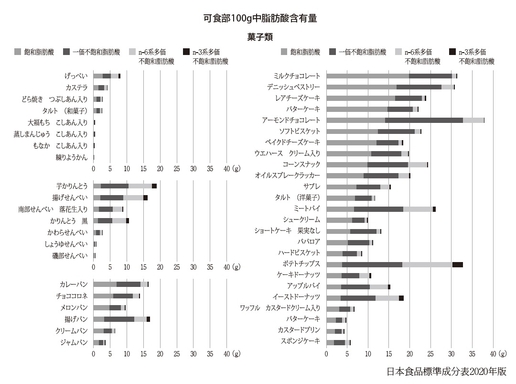

はい。そのとき、脂肪酸、特に飽和脂肪酸を下げなければいけない、明らかに取り過ぎだろうという方はどういう方かというと、脂身の多い肉をたくさん召し上がっている方、加工肉のベーコンやソーセージが大好きな方、中華料理などのラードを使った料理をたくさん召し上がっている方、それからお菓子が大好きで、生クリームをたくさん使った料理を召し上がっている方。こういう方の場合には飽和脂肪酸は絶対多いですね。

ですから、そういう食事をしている方には、とにかく「お肉を召し上がるときには脂身の少ないところにしてください」と。できればもも肉がおすすめです。赤肉が良いのですが、なかなか手に入りにくいので、お肉はももを選んでくださいと。それで脂が付いていたら、避けてくださいというやり方でしょうか。それから、バターはおいしいですけれど、なるべくやめていただきます。

池脇

どちらかというと食品交換表には固執しないで、具体的にいろいろな食品を言って、あまり食べないでくださいねという指導のほうが、確かにその方には通じるような気がしました。

丸山

個別にその方のお食事の状態をうかがってから、何が多い、何が少ないというお話をするのがよいかと思います。

池脇

高齢の方でフレイルが心配な方の場合、すべて制限するとフレイルがやはり心配なので、食事をきちんと取りなさい、特にタンパク質は取りなさいという指導を言葉で簡単に言うのですが、先生は具体的にどういう指導をされているのでしょうか。

丸山

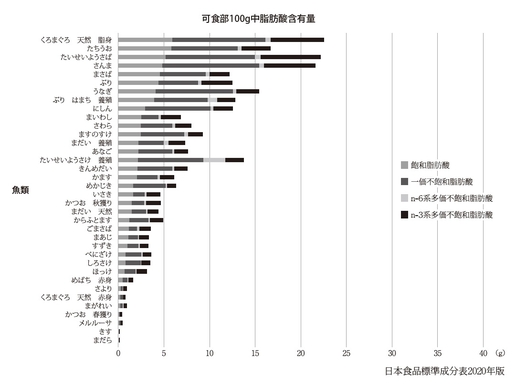

エネルギーとタンパク質の両方をしっかり取るというのは大事だと思います。特にタンパク質については、食べやすいタンパク質ということになりますので、今言った脂の少ない肉、それから魚を必ず召し上がっていただく。これでn-3系の多価不飽和脂肪酸がしっかり取れます。それから大豆を召し上がっていただく。納豆でも豆腐でもよいと思います。これでn-6系の多価不飽和脂肪酸が取れます。

そのほかに、卵や乳類をどれだけ取るかについては、血中コレステロールが高いかどうかで量を決めていただくというやり方で、いろいろなタンパク質の元になるものを召し上がっていただく。ただし、食べ過ぎは注意してということで、いろいろ楽しんでいただくのがよいと思います。

池脇

ありがとうございました。