多田

非感染性ぶどう膜炎のお話に引き続き、今回はJCHO大阪病院の大黒伸行先生から感染性ぶどう膜炎のお話をお聞きしたいと思います。

感染性というからには、ウイルスや細菌、カビなどの感染が原因で発症するものと思いますが、まず、ぶどう膜炎についてお話をいただきたいと思います。

大黒

ぶどう膜炎というのは、目の中で炎症が起こった病態の総称です。感染性と非感染性に大別されます。園田先生がお話しされた非感染性ぶどう膜炎は、いわゆる免疫疾患としてのぶどう膜炎で、今回のテーマである感染性ぶどう膜炎は、先生がおっしゃったような、細菌、真菌、あるいはウイルスが原因となって目の中で炎症が起こるものです。

多田

感染性ぶどう膜炎の主な発生頻度はいかがでしょうか。

大黒

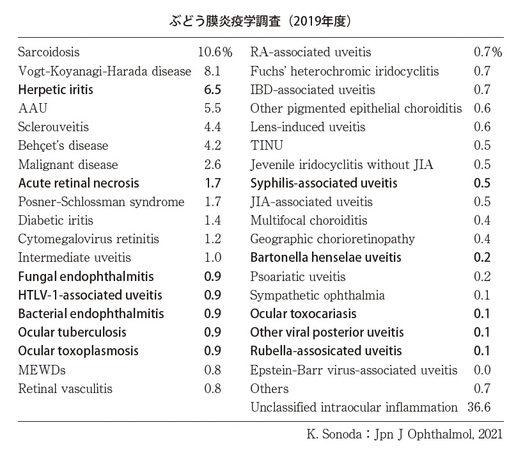

一番コモンなのがヘルペス性のぶどう膜炎です。園田先生が行った直近の全国の疫学調査によりますと、だいたい全体の6~7%がヘルペス性のぶどう膜炎ではないかといわれています。

それ以外に、サイトメガロウイルスなども最近増えていまして、サイトメガロウイルスあるいは真菌、細菌、それらが1%前後です。結核もそうですし、あとで述べます梅毒も総じてそれほど頻度が高いわけではなく、平均して、それぞれの項目で1%前後の頻度です。

多田

そうすると、全体的には10%ぐらいでしょうか。

大黒

そうですね。原因がわかっている感染性のぶどう膜炎を全部合わせると、15%ぐらいだと思われます。

多田

主な感染性のぶどう膜炎について、特徴的な症状や検査、診断、治療、予後、あるいは留意すべき点などについて教えていただけますか。

大黒

まず、ヘルペスウイルスによるものが一番頻度が高いです。基本的に眼科で問題になるのは単純ヘルペス、帯状疱疹ウイルス、そしてサイトメガロウイルスの3種類かと思います。それぞれが虹彩炎という、前眼部の炎症だけを呈する場合と、網膜に炎症をきたす場合の2種類があり、帯状疱疹をやったヘルペスは急に発症し、急に見にくくなる、目が充血して痛いなどの症状が起こります。

多田

両眼球に急に起こるのですか。それとも片眼ですか。

大黒

ほとんどの場合、片眼性ですね。サイトメガロウイルスは時に両眼性のことがありますが、ヘルペスの場合、両眼同時発症というのは極めてまれだと思います。診断は、臨床所見とPCR検査で行います。

多田

それは全身のPCR検査なのか、それとも目の前房水などを採ってみていくのでしょうか。

大黒

やはり前房水を採取してPCR検査をするのが基本ですね。

多田

治療に関しては、これで診断がつけば、それに対して治療をしていくということでしょうけれども、最近サイトメガロウイルスが多くなったということです。これにはどのような特徴があるのでしょうか。

大黒

サイトメガロウイルスには大きく2つ問題があります。まずサイトメガロウイルス感染症というのは、たぶん多くの医師は免疫抑制の状態にあって発症するという認識だと思うのですが、サイトメガロウイルスの虹彩炎は健常者に発症しますので、これが非常に厄介です。

多田

大事な点ですね。

大黒

あとは最近、免疫抑制剤などいろいろな生物製剤が出てきて、そういうものを使っている方に、サイトメガロウイルスによるものでも特に網膜炎発症が増えています。従来、サイトメガロウイルスの網膜炎といえば、典型的にはエイズ、あるいは、がんの末期の方というのがほとんどでしたが、最近は、膠原病で免疫抑制剤を使っている方で、サイトメガロウイルス網膜炎を発症する方がけっこう増えている印象があります。

多田

非常に注目していかなくてはいけない病態なんですね。サイトメガロウイルス感染症に関しましても、その原因を見つけていくにはやはり前房水を採って、そこで診ていくのでしょうか。

大黒

そうですね。ヘルペスが急激なオンセットであるのに対して、サイトメガロウイルスは非常にゆっくりと出てきます。炎症がステロイドでなかなか治らないことから疑って、その時点で定型的な眼所見が出てきたりして、前房水PCR検査を行って、ようやく診断がつく。単純ヘルペスや帯状疱疹の場合は、1週間から1カ月以内にほとんど診断がつきますが、サイトメガロウイルスの場合は、診断がつくまで数年かかるのも珍しくありません。同じヘルペス系ですが、臨床像に違いがあって、なかなか診断がつかないのがサイトメガロウイルスとなっています。

多田

診断がつけば治療にいくわけですが、治療に関しても、なかなかうまくいかないこともあるのでしょうか。

大黒

ヘルペスの場合は、抗ウイルス薬、アシクロビルを中心としたいろいろな薬も出ていますので、治療に困ることはありません。治療の成果として、結果としての視力を維持できるかどうかというのはまた別の話なのですが。

一方、サイトメガロウイルスの場合は、先ほど申し上げたように、特に虹彩炎の場合は健常者に発症するものですから、抗サイトメガロウイルス薬はバルガンシクロビルとかガンシクロビルなどいろいろありますが、全部、免疫不全という病名がないと、保険上、処方ができません。

ところが、健常者に発症していますから、保険ではなかなか抗ウイルス剤が投与できないというのが今、一番我々が困っている点です。

多田

重要な点ですね、ありがとうございます。続いて、細菌性やカビによるぶどう膜炎に関してはいかがでしょうか。

大黒

細菌、真菌は、いわゆる眼内炎という目の中で重篤な炎症を起こす典型的な2つの微生物ですが、今回は手術後や外傷後の感染症の話は除外して、内因性の感染にフォーカスさせていただきます。

やはり全身背景が重要になってきますね。どちらも高齢者で、糖尿病や悪性腫瘍といった基礎疾患があって、全身的な治療をしているような方に突然起こることがあります。特に細菌の場合は、寝る前まではよく見えていたけれども、朝起きたら目が真っ赤になって痛くて何も見えないということがあり、高齢者で、糖尿病や全身の状態が悪い方は、そういう臨床経過をたどることがほとんどですね。

多田

急に起こった場合は細菌性、真菌性を疑って診断をつけていくことが大事ということでしょうか。

大黒

そうですね。ただ、先生もご存じだと思いますが、細菌の場合は時間単位で症状がどんどん悪化していきますが、真菌はそこまで速くありません。数日、場合によっては週単位での変化というかたちになってきます。

あと、真菌の場合は、どうしてもIVHや尿道カテーテルなど、外部からの管が感染に関係している場合が多いような印象があります。

多田

急激な場合は細菌性を疑って、真菌の場合はそういった付帯状況があった中で疑っていくということですね。

あと、結核や梅毒の最近の状況はいかがでしょうか。

大黒

結核や梅毒は、特に若い医師から見たら、過去の病気みたいなイメージがあるかもしれませんが、眼科領域においてはどちらも増えてきています。

特に、最近はたいへんな勢いで、臨床の場で梅毒性のぶどう膜炎が見つかることが多くなりました。梅毒患者さんが増えているというのは報道ベースでも時々出てきていて、梅毒患者さんの増加というのは若い人中心のお話だと思いますが、我々眼科の現場でぶどう膜炎でみる場合は、ご高齢の方もけっこういます。

最近、私がたて続けに診たのは80代の男性の梅毒性のぶどう膜炎でした。人生100年時代といわれるように、80代でもお元気な方はいらっしゃいますので、ご高齢だからといって梅毒を排除するというのはできない時代になっているのかなと思います。

多田

新鮮な感染で起こっているのですよね。昔からあったものが出てくるのではないですね。

大黒

はい。血液データで感染症内科の医師におうかがいを立てても、「これはフレッシュですね」というお話でした。結核も、特に私が勤務している大阪は昔から結核患者さんが多いエリアだといわれていましたが、ある一定の頻度で結核性のぶどう膜炎の方が来られます。どちらも過去の感染症というくくりで捉えるのではなくて、今まさに増えつつある感染症、新興感染症として危機感を持って対処しています。

多田

今、COVID-19感染症が多いですが、こういった中でぶどう膜炎も起こすということをお聞きしています。ワクチンによるぶどう膜炎について少しお話しいただければと思います。

大黒

昔から、ウイルスの感染によって網膜にいろいろな炎症が起こるというのは知られていて、COVID-19の場合、最初はどちらかというと結膜炎が有名でした。ウイルス性の結膜炎、いわゆる流行性角結膜炎と同じような感じで、COVID-19の結膜炎がけっこう出ましたが、網膜炎というのも最近報告されています。

特に問題になったのは、ワクチンを接種した後にぶどう膜炎が出るということです。これは眼炎症学会でも緊急の疫学調査を行って、原田病様のぶどう膜炎がワクチン接種後にけっこう出ることがわかりました。そのため、我々は最近、特に原田病様のぶどう膜炎を診たときには必ずワクチンの接種歴を聞くようになりました。

多田

大事な話ですね。我々内科サイドとしても、そういったことを認識していかなくてはいけないということですね。

広範な観点でお話しいただきましたが、わかりやすく、しかも大事な点をお話しいただいたと思います。ありがとうございました。