齊藤

未熟児網膜症についてうかがいます。

まず、この疾患の病態はどうなっているのでしょうか。

福嶋

未熟児網膜症とは、未熟児と名前に付いていますので、基本的には早産のお子さんのみに起こる疾患です。満期産のお子さんには発生しない疾患です。

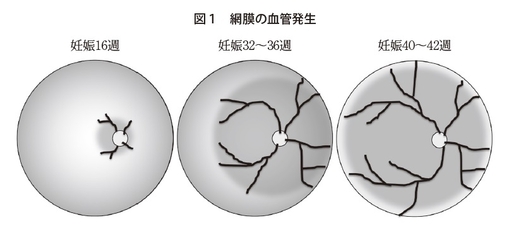

未熟児、早産のお子さんは、網膜という光を感じる目の奥の膜に栄養を供給する血管が、まだ完成していません。本来はお腹の中で、9カ月いて初めて出来上がるものなので、それ以前に生まれてしまうと、網膜の血管が未完成の状態です。

出生後、子宮内と同じように成長できればいいのですが、やはり環境が変わりますので、血管の伸びる向きが変わってしまい、急に目の中で大出血を起こす、あるいは目の中で網膜剝離という病気を起こして失明につながります。未熟児網膜症は小児の失明の代表的な疾患といわれています。

齊藤

今、新生児医療が非常に進歩していますが、疫学的にはどうですか。

福嶋

基本的には、在胎32~34週以下、出生体重が1,500~1,800グラム以下ぐらいのお子さんが病気になる可能性があるといわれています。おおまかにですが、早産児全体の1割ぐらいが病気を発症して、さらにそのうちの1割ぐらいが治療まで必要になるといわれています。

齊藤

そういったお子さんだと、まずは呼吸循環の生命の危機があって、新生児医療の医師が対応して、そこでいったんそういったものが回避できて、次は目についてということになるのでしょうけれども、どのように目にアプローチしていくのでしょうか。

福嶋

目の検査法としては、どのお子さんが危険かがある程度わかっているので、先ほど申し上げた在胎週数や出生体重がある一定以下になったお子さんを対象にスクリーニングをして眼底検査を行うことになっています。

眼底検査を行う時期もある程度決まっていて、お腹の中で換算して在胎30週に当たる週数、あるいは生まれてから3週のどちらか遅いほうの週数に眼底検査を始めることになります。

そこで診察して発症していれば繰り返し診察をしますし、発症していなくても血管が十分に育っていなければ、成長するまで何回か検査を続けていきます。

新生児の場合は検査もけっこうたいへんで、大人の眼科の検査を受けられた方は別になんてことはない、眩しいだけだと思われるかもしれませんが、お子さんは眼底検査中に、急に心拍を下げたり、息を止めてしまうことがあります。かなり負担の大きい検査なので、なるべく手早くやるように眼科医は心がけています。

齊藤

赤ちゃんは寝ていますから、眼底検査はなかなかたいへんなのですね。

福嶋

そうですね。カメラも特殊なものが必要になりますが、すべての施設にカメラがあるわけではありません。

齊藤

かつ小児の眼科専門医が見るということですね。

福嶋

そうですね。本来は新生児、早産のお子さんが多くて、新生児集中治療室(NICU)の病床が多い施設でトレーニングを受けるべきだと思うのですが、専門医というのはどの国でも少ないといわれていますので、皆さん、トレーニングをしながら検査をしており、人手不足なところはどうしてもあるような状況です。

齊藤

まず状況を確認して、程度を確認するということですか。

福嶋

はい。先ほど申し上げた眼底検査を行って、そのときに診断をしますが、診断には、国際分類といって、眼底の病気が発症しているか、進んでいるか、またはその重症度がどのぐらいかというのを、幾つかのパラメーターを使って判定していきます。血管がどのぐらい伸びているか、病気がどのぐらい進行しているのかを判定します。

それによって病気が進んでいる、あるいはそうでもないと判定を検査のたびに確定していくことになります。

齊藤

自然に治る赤ちゃんもいるのですね。

福嶋

そうですね。ほとんどの場合が自然軽快していきます。一時悪くなっても、自力で治ることが多く、治るとその後、ゆっくりではありますけれども、血管もしっかり発育して、出来上がるというようになります。

ただ一部のお子さんは、血管が異常な方向に伸びて出血を起こしたり、自力では治らないことがありますので、その場合には治療介入をすることになります。

齊藤

治療は最近、非常に進歩しているということですが、どういった治療があるのでしょうか。

福嶋

最初は、血管が生えていない網膜を冷凍して固めてしまい、酸素を求めないように組織を潰してしまう冷凍凝固法というものが行われました。それによって血管が育たなくてもよい状態にしてしまうわけです。

最近では、網膜を冷凍するかわりにレーザーを使って光凝固する方法か、もしくは、血管新生の病気ですので、血管新生を抑える抗VEGF薬を目の中に直接注射し、異常な血管を抑えるという2つの方法を柱としています。

齊藤

この2つの方法は比較試験が行われているのですね。

福嶋

はい。幾つか比較試験がされており、これまで3種類の抗VEGF薬と光凝固で比較試験が行われています。

そのうちの2つが現在、日本で承認されている薬となります。ラニビズマブか、アフリベルセプトという薬剤ですが、いずれも光凝固と比べて解剖学的な改善効果に関しては同程度だという結果が出ています。

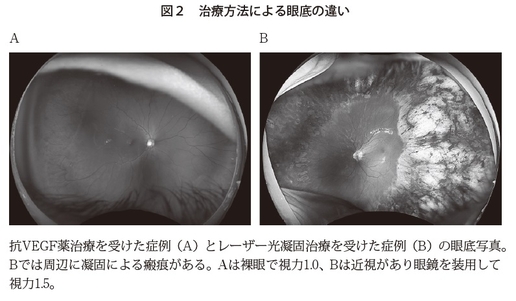

ただし、光凝固は目の奥を焼きますので、焼いた後、凝固斑が生涯残ります。注射の場合は、薬物投与の後に異常血管が退縮し、続いて正常な血管が伸びてくることが多いので、見た目は治療したのかわからないような、きれいな眼底になることもあります。

齊藤

抗VEGF薬を繰り返し投与することもあるのですか。

福嶋

これは重要なポイントで、成人の眼科の網膜血管疾患、あるいは脈絡膜血管疾患、加齢黄斑変性や糖尿病網膜症のことを知っている方は、繰り返し投与が必要になるということをご存じだと思いますが、新生児の場合はほとんど1回で終わります。

1回治療すると、異常な血管が退縮して、そのまま元の成長コースに戻って、血管が網膜全体に育っていくので、育ってしまえば、また未熟児網膜症になるというリスクはありません。

ただ、血管の発育がすごく悪いと、2回注射をすることもありえます。なお成人に比べて非常に小さいお子さんに成人の4分の1とか5分の1の治療薬を入れることから、発達への影響は懸念されています。そのため繰り返し行うことはまずありません。

齊藤

この注射の合併症はどうなのでしょうか。

福嶋

先ほど、光凝固は網膜の

非常に小さい目なので、解剖学的な特徴で傷をつけやすいというのもあるかもしれません。

齊藤

ただ、両方の治療を比べると、抗VEGF薬のほうが幅広く使いやすいということなのでしょうか。

福嶋

そうですね。最近、第一選択として選択されることが増えてきているように思います。その理由の一つとしては、短時間で終わるということです。光凝固が約1時間以上かかるのに対して、注射の場合はすぐ終わります。それも赤ちゃんにとっても負担が少ないといわれていますし、先ほど言ったように、正常な血管新生を誘導できるということもあるので、第一選択として使われることも多くなってきていると思います。

齊藤

非常に朗報ですが、後になってほかの眼の疾患になるということはないですか。

福嶋

実際に注射薬が日本で承認されたのは2019年ですので、まだ5年ぐらいの歴史しかありません。もちろん保険適用外で研究レベルではもっと前から続けられていますが、まだ長い期間のことがわかっているわけではありません。

少しずつわかってきたのは、血管が最後まで成長しない場合があることです。そうしますと、網膜に血管がないところができてしまうので、そこの部分はずっと栄養が来ない状態になります。例えばそこに小さな萎縮の穴が開いて、何年かしてから網膜剝離になる、あるいはまた出血を起こしてしまう。それもすぐではなくて、何年か何ごともなく経過していたのに思春期になって起こすような可能性があると最近いわれてきています。

齊藤

そういったこともありますが、赤ちゃんに対しても優しいし、治療者にとっても使いやすいということなのでしょうね。

福嶋

おっしゃるとおりだと思います。負担も少ないですし、光凝固と違って網膜の凝固斑がないので網膜への障害も少ないです。あるいは、光凝固治療を受けたお子さんは近視が強くなるということが問題なのですが、抗VEGF薬治療を受けたお子さんでは近視は明らかに少ないことがわかっています。そういう意味でも今後、治療のあとの視覚を含め、予後が向上していくと期待されています。

齊藤

どうもありがとうございました。