大西

視神経炎のテーマでお話をうかがいます。

視神経炎とはどういったものなのか、教えていただけますか。

中村

まず視神経とはそもそも何かといいますと、我々は眼球で物を見ているように思いますが、目に映った景色は脳に送られていって、脳のほうで初めて物を見ていると認識するのです。その眼球と脳をつなぐ一種のケーブルに相当するものが視神経です。その視神経に何らかの不具合があると、せっかく外から目の中に景色が映っても、脳に送られなくなる、結果的には見えないということになるのです。

この視神経が不具合を起こす一つの原因が視神経炎で、文字どおり、視神経という、目と脳をつなぐケーブルに炎症が起こってしまうということです。おおまかに言うと炎症が起こるために、本来の視神経の機能が損なわれるという病気になります。

大西

炎症性の脱髄疾患と考えてよいでしょうか。

中村

そうですね。それが後ほど出てくるかもしれませんが、視神経炎の分類にも含まれてきます。視神経は電気ケーブルのようなものですから、漏電しないように髄鞘という鞘に包まれていて、目の電気信号を脳に伝えていきます。その鞘が剝がれると脱髄で、漏電が起こって、伝わらなくなります。

一方、中の電線そのものが炎症を起こしてしまう場合もあります。これは髄鞘が剝がれていなくても、視神経の内部そのものが炎症を起こしてしまうもので、視神経炎にはこの2通りがあります。

大西

分類を詳しく教えていただけますか。

中村

2022年に国際的な視神経炎の診断分類が提唱されています。1つめは、いわゆる脱髄、神経の鞘が剝がれていってしまうタイプのもの。2つめは、そうでなくて、何らかの自己免疫疾患、免疫性に異常が生じて、その神経の中の電線そのものが炎症を起こしてしまうようなもの。3つめは、何らかの感染で、ウイルス、あるいはウイルス感染を抑えようとするワクチン、予防接種等によって引き起こされる感染性のもの。これも結果的には脱髄になるのですが、明確な感染があるとわかっているもの。大きく分けると、その3つに分類されると考えられています。

大西

視神経炎の症状や所見を教えていただけますか。

中村

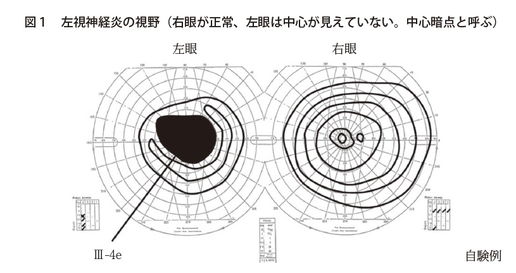

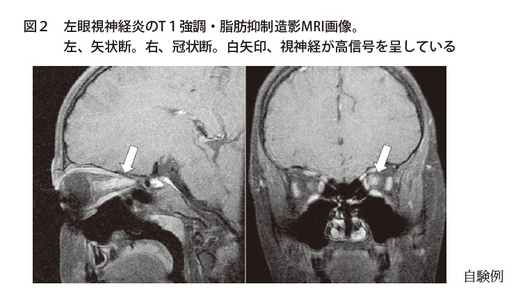

視神経炎の典型的なパターンは、まずは神経が障害されますので、視力が落ちて、物が見えづらくなる。あるいは、我々は真ん中で物を見ていると視力が落ちるのですが、真ん中を見ていても周辺部分の景色も見えていると思います。それを視野といいますが、その視野が欠けてくる視野欠損が生じてきます。それが片目に起こる場合と両目に起こる場合とあります。基本的には、この視力低下と視野欠損が2大症状になります。

また、炎症が起こっている場所が眼球の近くにある場合には、眼球を少し動かしたときの痛み、眼球運動時痛も生じることがあるといわれています。ですから、視力低下、視野欠損、眼球運動時痛が主な症状になります。

大西

いろいろな検査の異常所見などはいかがでしょうか。

中村

通常の視力検査で視力が落ち、視野検査を行うことで視野も落ちます。もっと簡便な方法もあります。眼科は基本的に暗室で検査をしますが、医師が患者さんに対して暗い部屋で片目ずつ、交互に光を当てて瞳の動きを観察します。正常であれば、同じ光量の光を交互に振って当てれば、当然同じ量の光の刺激ですから、同じように瞳孔が縮むはずです。ところが、片一方の視神経炎が起こっていると、同じ光の刺激を与えているにもかかわらず、視神経炎を起こしているほうの瞳が広がってきてしまう。また、反対側に振ると反対側は縮む。このように光を交互に動かして刺激する方法を交互点滅対光反射試験といいます。少し難しい言い方ですが、そういったところに起こってくる瞳孔の反応の変化が、非常に簡便な検査所見になると思います。

大西

多発性硬化症などの初発症状として出ることもあると聞いていますが、その辺りを教えていただけますか。

中村

多発性硬化症というのは、中枢神経と呼ばれる部分に脱髄という、鞘が剝がれることが脳の様々な場所、空間で、あるいは何度も起こり、時間的に症状が多発するので、多発性硬化症と呼びます。眼球の成り立ち自体がもともと、胎児から赤ちゃんへ発生してくる過程で、脳の一部がにょきにょきとかたつむりの目みたいに伸びてくる。その結果として眼球ができてくることから、視神経はもともと中枢神経の一部なのです。ですので、中枢神経の様々な場所が、時間的にも空間的にも脱髄を起こしていくという多発性硬化症の一つの部分症状として、視神経に炎症が起こる、脱髄が起こるということから、多発性硬化症の一つの症状、疾患に入ってくることになります。

大西

特異な自己抗体が出ることもあるのでしょうか。

中村

それが今、特にアジア系でトピックになっているところです。欧米、白人社会では、多発性硬化症が視神経炎の主な原因でしたが、今世紀に入ったあたりから、どうもアジア人は白人でみられたような臨床経過や治療の反応性とは違って、予後が悪い例が多いことがわかってきました。

いろいろ調べていきますと、視神経の鞘ではなく、視神経の中の電線そのものに対して、自己抗体ができてくることが、特に日本人を含めたアジア人に多いことがわかってきました。

その代表的なものがアクアポリン4抗体です。アクアポリンというのは水チャネルで、水分子を通過させるものですが、それに対する自己抗体ができてくる。アクアポリンとは、視神経の中の電線を取り巻くグリア細胞という、神経細胞に栄養を与えるなど直接支持している細胞で、それがアクアポリン4をたくさん発現している。そのアクアポリン4に対して抗体ができてしまうというパターンです。

もう一つ有名なのは、グリア細胞も2つに分かれまして、今言いましたのは、グリア細胞の中のアストロサイトと呼ばれる細胞ですが、もう一つ、オリゴデンドロサイトというものがあります。難しい名前ですが、このグリア細胞に対する一種の構成成分への抗体ができる。これがミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク、通常、略してMOGといいますが、MOGに対する抗体ができる。その結果、オリゴデンドロサイトというグリア細胞が障害されてしまうという2つのパターンがあります。

大西

最後に治療のことをうかがいます。基本的にはステロイドが中心になると思いますが、最近は分子標的薬なども使われるようになっているのでしょうか。

中村

そうですね。急性期の場合には、基本的にはステロイドのパルス療法があります。これは多発性硬化症のような脱髄病変であっても、視神経脊髄炎のような視神経の電線そのものが障害される場合でも、急性期にはまずステロイドのパルス療法を行います。

多発性硬化症の場合はたいていそれで良くなるのですが、アクアポリン4抗体による視神経脊髄炎は、それでは治らないことが多いです。その場合には血液浄化療法といって、血漿交換をしたり、免疫グロブリンの大量静脈注射をして、中の抗体を取り除かないといけません。それがうまくいったとしても、抗体を取り除いているだけなので、また新たに抗体を作ってしまうことから、免疫抑制をする薬が必要になってきます。

そのときに特に視神経脊髄炎、アクアポリン4抗体陽性の視神経脊髄炎に対して、ここ5、6年で次々と、非常によく再発を抑える分子標的薬が5つぐらい相次いで発見され、保険承認されています。

大西

ありがとうございました。