多田

血痰や喀血の患者さんを診た際、一般内科医による対応と専門医への紹介について、川島正裕先生にお話をうかがいたいと思います。それでは血痰・喀血に対する診療の基本的な考え方からお話しいただきたいと思います。

川島

大事な考え方が3つありまして、まず血痰・喀血自体は基礎疾患が存在するという警告症状、レッドフラッグサインと考えていただければと思います。もう一つは、出血量が多いと、当然、窒息をするリスクがありますから、窒息を防ぐための呼吸管理、また出血を止めるための根本的な止血術の導入の判断と実施。そして止血術の中には、ファーストラインの治療法として気管支動脈塞栓術(BAE)があり、それに加え気管支鏡下の止血術、外科的な治療が含まれると考えられます。

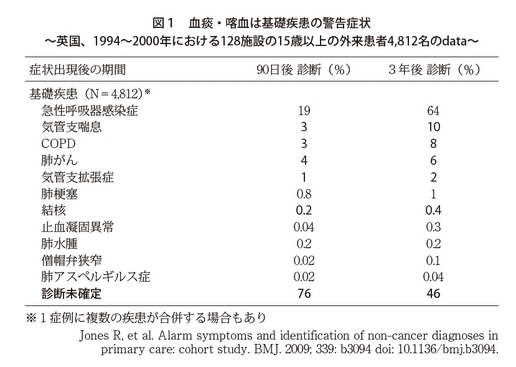

1番目に挙げた、血痰・喀血は基礎疾患の警告症状になっているというお話ですけれども、英国の大規模な4,000人以上のスタディ(図1)では、血痰・喀血が出現してから90日後、3年後の段階でどういう診断がついているかに関してデータがまとめられています。一般的に、鼻汁や咽頭痛を伴うような上気道感染症や下気道感染症で血痰が出ることもあるのですが、肺がんや気管支拡張症、弁膜症に伴う心不全などの重要な疾患が隠れているということで、血痰・喀血はそのような疾患の警告症状になっていることが示唆されています。

多田

まず基礎疾患の把握が大事だということですね。

川島

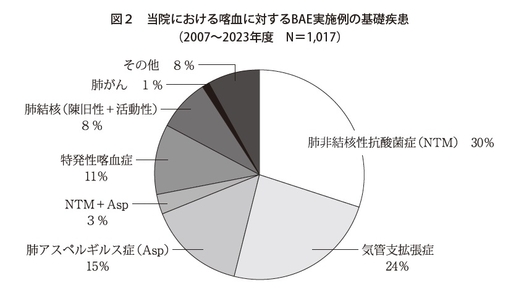

そうです。基礎疾患の把握が非常に大事です。また、出血の量によっては、血痰・喀血という2つに分けられますが、出血量の多い喀血の基礎疾患の非常に重要なものとして、肺炎や肺化膿症などの呼吸器感染症や気管支拡張症、また肺がんや肺結核、肺非結核性抗酸菌症、肺アスペルギルス症のようなものが考えられます。外国の報告でも、日本の報告でも(図2)、そのような疾患が代表的な疾患として挙げられています。

特に喀血の中でも、大量喀血で気管支動脈塞栓術(BAE)を必要とするような重要な基礎疾患として、肺非結核性抗酸菌症や気管支拡張症、肺アスペルギルス症といった病気が挙げられます。それ以外に、呼吸器疾患を疑いCTや気管支鏡などの検査を行ったうえで疾患が同定できないものということで、特発性喀血症といわれるものがあります。特発性喀血症は喫煙者や高血圧などの基礎疾患を持つ方に多いといわれていますので、精査したうえで、原因がわからない特発性喀血というのも大事な概念になると思います。

多田

そう考えた場合は専門医に積極的に紹介していくということですね。

川島

そうですね。出血量が多い、あるいは反復する出血では専門医の判断が必要になってくると思います。

基礎疾患に対する精密検査はもちろん必要ですが、そのうえで大量喀血の場合には呼吸管理が大事になってきます。大量喀血では、適切な呼吸管理と早期の有効性の高い止血術が肝心です。

その場合、まず低酸素血症があるかどうか、呼吸不全があるかどうかの問題と、気道閉塞が起こってはいないか。この2点が非常に大事です。

当然、低酸素血症があれば酸素投与が重要ですし、出血量が多くて100㏄を超えるような喀血の場合には中枢気道を閉塞してしまうリスクがありますから、その場合には、気管内挿管や人工呼吸管理が必要になってきます。

さらに基礎的なこととしては、トラネキサム酸等の止血剤の投与ですね。こちらも、止血までの時間を短くするとか、また使用することによって生命予後にも影響を与える、改善するというエビデンスがありますので、止血剤の投与も必要かと思います。

ただし、喀血している状況の中では、気道確保や人工呼吸管理などは非常に難しいです。挿管のときに視野の確保が困難だったりすることがありますから、院内で起こった場合には、呼吸管理に長けた人員を参集させることが大事です。

多田

根本的な止血術はしっかりあるので、それを活用することが大切であるということですね。

川島

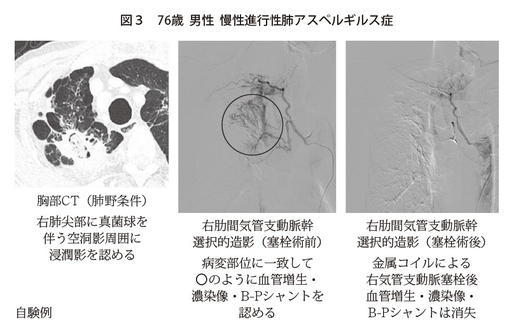

喀血に対する根本的な止血術となったときに、一番重要なものとしては気管支動脈塞栓術(BAE)があります。BAEというのは、喀血の原因になる、大動脈から出ている気管支動脈を金属のコイルやゼラチンスポンジ、医療用の接着剤であるNBCAなどの塞栓物質によって、喀血の責任血管を塞栓するという手技です(図3)。

そのほかには、中枢気道の病変ですね。肺がんなどに関しては気管支鏡による止血術、アルゴンプラズマ凝固を使った止血術や、その2つの治療でも止血が困難の場合には肺の切除を主体とした外科的な切除術も根本的な治療として挙げられます。

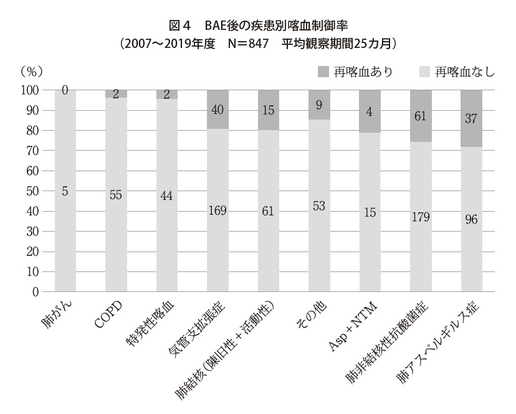

気管支拡張症や肺非結核性抗酸菌症、肺アスペルギルス症など、様々な疾患に対して適応がありますが、BAEの長期止血効果に関して、BAEを行った約2年後の当院のデータ(図4)としては、特発性喀血などの肺の血管病変が主体の病態に関しては、約2年経過した状況でも100%に近い喀血制御率が得られています。もともとの病気のコントロールが難しい肺非結核性抗酸菌症や肺アスペルギルス症に関しても、BAEを行って約2年の状態で7~8割ぐらい、喀血の止血効果が得られています。

ほかの医療機関からの報告でも同じような止血効果が得られていますし、特に永久塞栓物質、金属コイルを使うようなBAEを行うことで、長期的な喀血制御が得られていると考えます。

多田

その後の見極めみたいなものは何か、基本的にあるのですか。

川島

BAEを行う場合、緊急の止血という意味合いももちろんありますし、そのような呼吸器疾患の患者さんは繰り返し喀血をすることで悩まれている方が非常に多いので、そういう方に対しては待機的なBAEが最近は行われるようになっています。

多田

たいへん重要なことですよね。

川島

はい。繰り返し喀血するような患者さんがいらしたら、BAEを行っている病院は当院を含めて幾つか都内、県内にもあるかと思います。そういう病院に相談していただくことで患者さんのQOLの改善や生命予後の延長に寄与すると思います。

多田

まずは症例をしっかり見極めるということと、喀血が重篤になる前に、先生のところのような観血的な治療ができる病院に紹介していくことが大事だということですね。

川島

はい。

多田

我々が血痰や喀血の患者さんを診た折、頻度の高い疾患に関してはお話しいただいたと思いますが、見逃してはならない疾患について、改めて教えてください。

川島

先ほど挙げたような警告症状であるということでいえば、やはり肺がんですね。あと、だいぶ少なくはなりましたが、他者への感染性も含めて肺結核。あるいは最近増えている肺非結核性抗酸菌症、また非常に難治な肺アスペルギルス症などの病気に関しては、想起していただければと思います。

多田

想起して専門医のところにできるだけ紹介していくということですね。

川島

紹介していただければ対応させていただきたいと思います。

多田

わかりました。今日はたいへん重要なお話をお聞きしました。今後とも、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。