池田

後藤田先生、今回は膵囊胞についての質問です。これはどんな疾患なのでしょうか。

後藤田

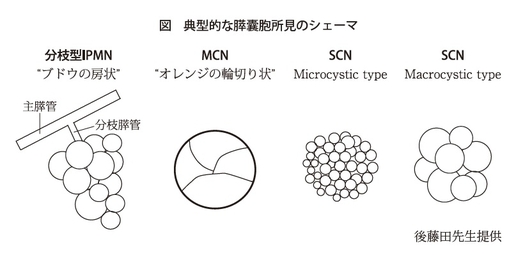

膵囊胞というのは、膵臓の中に液体が溜まっている状況のことで、その液体が水のようなサラサラとした液体なのか、少し粘稠な液体が溜まっているのかで、膵臓の囊胞性病変は多くの種類に分かれます。

ただ、ご相談されている患者さんは経過観察の方針となっていますので、現時点で悪性所見はないと思います。

現時点では、この状況で3つぐらいの疾患が想定されます。可能性が高いものからお話しすると、まず1つ目は膵管内乳頭粘液性腫瘍、通称IPMNという疾患が疑われます。

この場合は、膵臓のIPMNの経過観察についてもガイドラインがありますので参考にしていただきたいと思いますが、現在は経過観察でよいとされていますので、相談されている先生のほうで今後、腹部エコーで囊胞自体の大きさの変化、囊胞内に壁在結節と呼ばれる結節のようなものができていないかどうか、あとは主膵管の拡張が前の検査のときより大きくなっていないかといったポイントを、3カ月後、6カ月後にチェックされるとよいかと思います。これらのポイントは膵臓がんの存在を疑わせる所見といわれています。

想定される2つ目の疾患としては、膵漿液性囊胞腫瘍、通称SCNと呼ばれるものがあります。これは良性腫瘍に分類されている疾患で、経過観察でよいとされています。この疾患であれば、年1回程度腹部エコーを行って、大きさなどをチェックしていただければと思います。経過観察中、内部に何か性状が異なるような状況があれば、再度、精密検査を受けることを勧めていただきたいと思います。

また、SCNという腫瘍は、長い時間、年単位で徐々に大きくなっていくことも知られています。大きくなってきて圧迫症状など何か腹部症状が出現するようになれば、その場合は外科的切除を考慮したほうがよくなることもあります。

SCNという疾患は、診断がつけば直ちに手術は必要ではありませんが、徐々に大きくなる可能性があります。その患者さんの診断時に「とりあえず今は大丈夫だけれども、定期的には診ていく必要があって、5~10年以上経って腫瘍が大きくなってくると、手術したほうが良くなる可能性もあります」と話していただくのがよいと思います。

最後に想定される状況は、膵囊胞がまだ5㎜から1㎝程度の小さい病変で、CTやMRI検査でも特徴が捉えにくく、現時点では囊胞性病変の正確な診断が難しいといったものです。

その場合は、まだ小さすぎて診断がつきづらいことも考慮して、慎重に6カ月後に腹部エコーを行い、大きさや内容に変化がなければ、また6カ月後に診て、さらに変わりがなければその次は1年後といった間隔で検査をしておくのがよいかと思います。

経過観察の継続期間については、診断がついたばかりのときは大きさの経時的変化を診る必要があるので、最初は3カ月ごとに診ていただいたほうが安全かと思います。6カ月診てほとんど変化がないようであれば、次は6カ月後、もしくは1年後でよいかと思います。

IPMNに関しては、何年経過を診ればもう大丈夫というのはありませんので、その他の疾患と併せて、人間ドックの際に年1回は経過を診ていったほうがよいと思います。

池田

今、比較的、頻度として高い3つの可能性をうかがいましたが、外来で経過観察という、かかりつけ医に望まれるエコーの際のポイントはありますか。

後藤田

検査のたびに違う医師あるいは技師が行うと、評価の部分が若干異なる可能性があるので、できれば同じ医師か技師が同じ方法で、あるいはどの場所でどのような当て方をして計測したかがわかると、計測の値によって、大きくなったのか、小さくなったのか、患者さんが一喜一憂しないで済むと考えます。

池田

同じ手技で、同じ検査係がやられたほうが正確性があるのですね。

後藤田

望ましいというかたちですね。

池田

3つ目の5㎜から1㎝ぐらいの小さなもの。これは経過観察中に、IPMNやSCNのように、はっきりしてくるものなのでしょうか。

後藤田

はっきりしてこなければ、逆に経過観察を継続してよいという判断ですね。短期間で大きくなるようなことがあれば、やはり対処したほうがよい疾患ですので、最初は小さくてもちょっと短めの期間で経過を診たほうがよいと思います。

池田

小さいままずっと、サイズも内側の形も変化がなければ、それはそのまま経過観察でいいということなのですね。

後藤田

はい。放っておいても大丈夫と判断して、1年ごとの検診でチェックするというかたちでもよいと思います。

池田

そこがフォローアップのポイントでもあるのですね。それから、IPMNやSCNという診断ですが、これは単純にMRIやMRCPだけで診断可能なものなのでしょうか。それとも、生検まで必要なのでしょうか。

後藤田

生検は難しい場合もあります。最近は高精細な画像が撮影できる造影CTや造影MRI検査、あとは超音波内視鏡検査が有力視されています。胃や十二指腸まで内視鏡を入れて超音波で観察しますので、内臓脂肪等に影響を受けにくく、詳細な観察が可能といわれています。

池田

ある意味では、侵襲度の高い検査はほぼ必要ないということなのですね。

後藤田

そうですね。やはり出血のリスク等もあるので、すぐに生検ということはあまりないと思います。

池田

主な3つの囊胞の話が出たのですが、これは成人に起こるものなのでしょうか。

後藤田

成人で起こりやすいですね。30代、40代の女性に好発するような囊胞性病変もありますが、そういった囊胞性病変は経過観察と言われずに外科的切除を勧められます。今回の患者さんの疾患ではないだろうと予想し、説明からは省かせてもらっています。

池田

そういうことですね。先ほど多くの種類の囊胞があると言われていたので、やっぱりこの3つのパターン以外ということになっていくのでしょうか。

後藤田

そうですね。そのほかにもあります。ほかの疾患は、診断がつけばわりと手術を勧められることが多くなると思います。

池田

比較的、高齢者に多いパターンのものということなのですが、手術をするタイミングはどのように決められるのでしょうか。

後藤田

囊胞性病変で直ちに悪性なものが疑われている状況でなければ、比較的、患者さんの仕事や家庭の事情を融通しながら手術の日程を決めることは可能になります。

ただ、悪性な膵臓がんの存在が疑われているような場合は、早めの手術が好ましいかと思います。

池田

囊胞ということですが、外科的な手技には、例えば内視鏡的なこともあるでしょうし、ある程度の大きさになってしまうと開腹手術のようなことになるでしょう。この辺のバランスについて、先生はどのようにお勧めになるんですか。

後藤田

最近では、内視鏡の手術の中にもロボット支援下手術が導入されています。いずれも傷が小さい手術ですが、囊胞性病変はがんとは違う病気ですので、そういった傷の小さい手術が適用されやすいです。より傷の痛みが少ない手術が可能になるので、大きさとの兼ね合いにはなりますが、ある程度、あまり大きくない腫瘍で手術が必要であれば、手術を受けていただくほうが、傷の小さい手術の恩恵を受けられるかなと思います。

池田

良性だからと放っておくと、「これはもう内視鏡では無理ですね」ということになりますよね。

後藤田

そうですね。例えば10㎝を超えるような大きな囊胞性病変になると、それを取り出すだけでも傷は10㎝以上必要になりますので、傷の小さい手術というのは困難になってきます。良性腫瘍とはいえ、かなり大きくなって、おなかの中で圧迫症状が出てくるような状況も想定されるときには、ある程度のところで決断されたほうがよいかと思います。

池田

今、圧迫症状とおっしゃいましたが、患者さんとしてはどのような自覚症状になるのでしょうか。

後藤田

我々が画像で見るよりは、患者さんのほうの症状は少ないことが多いです。大きな囊胞でも無症状で、食事は摂れているようなことがあります。

でも、やはりかなり大きくなってくると、胃が膨らんだとき、おなかの中で場所の取り合いになりますので、食事の後、おなかが張るといった症状を訴えてくるかと思います。

池田

食後の圧迫感、膨満感ということですね。あと、私は専門ではないのでよくわからないのですが、膵管自体は圧迫によって、膵液貯留などのようなことは起こらないのでしょうか。

後藤田

起こりうる話です。これも重要な点ですが、膵囊胞の経過観察をしていたところ、同じ膵臓内で囊胞とは別の場所で、例えば主膵管の拡張が目立ってきて、早期の膵臓がんが見つかったということもあります。なので、膵囊胞を経過観察されていく中で、囊胞だけではなくて、膵臓のほかの場所にも何か異常がないか、慎重に検査していただくことも重要だと思います。

池田

そういうこともあるのですね。膵囊胞ができやすい方というのは、膵臓がん自体になりやすいという、そういうエビデンスはあるのでしょうか。

後藤田

まだはっきりしたことは言われてはいないですね。

池田

逆に言うと、囊胞があるからがんになりやすいということではなくて、純粋に膵囊胞の経過観察中に偶然見つかることもあるという、そのようなイメージなのでしょうか。

後藤田

そうですね。

池田

そうでないと、患者さんに説明が難しいですよね。「あなたはがんになりやすいかもしれない」と言ったら、たいへんなことになると思います。

後藤田

そうですね。

池田

どうもありがとうございました。