池田

針差し事故についての質問です。私も教育を受けたわりにはあまり、つぶさに覚えていないのですが、まず刺さったとき、何か対処することがあるのでしょうか。

奥新

針を刺してしまった、もしくは刺してしまったかもしれないというとき、一番には流水と石鹸による洗浄が大切ですね。流水だけでもかまいません。まずしっかりと洗い流す。報告をするより何よりも、まず最初に手を止めて洗い流すことをぜひやっていただきたいと思います。

何か処置をしている間、例えば患者さんの血糖を測っているときなどいろいろな場面があると思いますが、ご自身の身を守ることはとても大事ですので、「ちょっと待っていてください」と言ってすぐに流水、石鹸でしっかりと洗い流すことを必ずやっていただきたいと思います。

池田

まずはそれを行うのですね。

奥新

そうですね。反射的にまず手を止めて、患者さんに少し説明して、すぐ洗いに行くことができるように、心構えをしていただけるといいと思います。

池田

針刺しによって何が問題になのでしょうか。

奥新

針刺しで問題になることは複数ありますが、やはり皆さんが一番心配されるのは感染症ですね。血液媒介感染症といいますが、血液を介して感染するもの。B型肝炎、C型肝炎、そして今でも皆さんが特に心配されるのがHIV、こういったところがメジャーかと思います。

これらに関しては、もちろん問題になるのですが、しっかりと知識を持って対処することで防げることが多く、また針刺しをしてしまっても実際に感染する率はそれほど高くないという事実がありますので、すごく恐れることはありません。しっかりとその対処法であったり、もっと言えば、針刺しをしてしまう前の準備ですね。B型肝炎だとワクチンもありますので、そういったところの知識をしっかりともっていただきたいと思います。

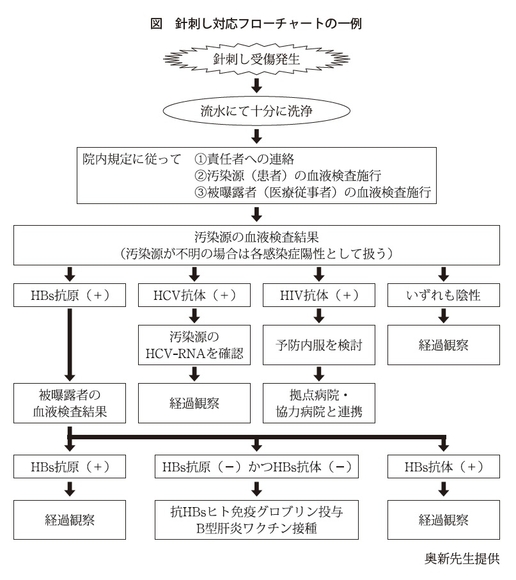

あと、私がお伝えしたいのは、病院だとだいたいマニュアルやフローチャートのようなものがありますが、日々臨床に忙しくされているクリニックには必ずしもそういうものを準備されていないかもしれません。簡単なものでいいので、こういうことが起きたらこうしようという約束事をぜひご準備いただくといいのではないかと思っています。

池田

わかりました。それはまた後でうかがいます。HIVを含む血液媒介性の感染が心配ということですが、手術を行う前でしたら、術前検査をするとは思いますが、検査をされていない場合、質問にもあるようにその状態にもよりますが、なかなか迅速に検査ができないこともあります。こういった場合、何かその地域で対処するセンターのようなところがあるのでしょうか。

奥新

少なくとも、皆さんが今でもまだ怖いなと思っているHIVに関しては、国として、都道府県単位でしっかりと対処が決まっています。協力病院や拠点病院という言い方をしますが、HIV診療を中心的に取り組んでいる医療機関があります。そちらとクリニック、一般の医療機関が連携をするような枠組み、マニュアルが決まっていまして、クリニックのほうでやるべきこと、そしてクリニックで作った書類をもって協力病院に行って対応してもらうという流れが、各都道府県で決まっています。

今回のご質問は長崎県の医師の方からでしたので、私も調べましたところ、長崎県に拠点病院は3カ所ありますので、ご自身の県や地域の拠点を確認していただければと思います。九州は九州全体で拠点が決まっていて、さらに長崎県で3カ所決まっているので、それらの医療機関といかに連携するか。こういったことは必ず何年かに一度起こりますので、自身のクリニックの職員を守るためにはどうすればいいのかを県や拠点病院がホームページ等に出しているものがありますので、確認し、できれば事前に連携を取っていただくといいかと思います。

池田

事が起こって慌てて連携するよりは、あらかじめ連携しておいて、針刺しが起こるのを前提として準備しておくということでしょうか。

奥新

はい。可能であれば、そのようなかたちで拠点病院との連携を準備しておいていただきたいです。先ほど検査ができないという話がありましたが、実は検査ができないこともある程度、対処法の中で見込まれています。

今回はHIVのことを中心にお話しさせていただきますが、基本的には原因となった患者さんの血液が明らかにHIVに感染している場合以外は、予防的な内服はしなくていいということになっています。HIVに感染されている方は決して多くはないので、大半の方に関しては大丈夫だと思います。

ただ、例えばHIVの検査はしていないけれども、HIVに関連するような合併症を有している方、もしくは例えば繁華街でどうしても感染者が多いという地域での医療機関であれば、もちろん予防的な内服をするような判断にはなります。それでも基本的には、検査ができなかった場合、もしくはまだ検査結果が出ていない場合は内服をしなくてもいいということになっています。各種マニュアルでも服用するか否かは自己判断になっているので、言い切るのが私としても難しいですが、針刺しをしてしまった、感染症が不明だから必ず予防内服をしなければいけないというわけではありません。基本的には経過を見ることがほとんどであることもお伝えできるといいかと思います。

池田

針刺しをした方すべてに投与するわけではないということですが、逆に言いますと、HIV陽性がわかった時点で薬を飲み始めても遅くはないのでしょうか。

奥新

そこはすごく大事なご質問で、基本的には、どのような書籍を読んでいただいても、「2時間以内を推奨」という言葉が書いてあると思います。「2時間以内を推奨」となりますと、場合によっては検査結果を待てない。なので、HIV陽性がかなり疑わしい、もしくは様々な背景から感染の可能性が高い場合には、まず1回目の内服はしていただく。その後、様々な検査結果、もしくは専門医の意見を聞いて、その先を続けるかどうかというかたちで対処することも多くあります。

なので、最初の1回はまず飲んでしまってそこから検査結果を待つ。そういったストラテジーもありますので、先生がおっしゃるとおりで、そこの判断はなかなか微妙なところになってきます。

池田

それも含めて、あらかじめ基幹病院と連携しておけば、ある程度の指示は仰げるということですね。

今のはHIVのお話だと思うのですが、質問にはB型肝炎の話があります。免疫グロブリンやワクチン、あるいは今、内服もありますが、それらの使用はどうされるのでしょうか。

奥新

B型肝炎の患者さんの血液で針刺しをしてしまった、もしくは曝露を受けた場合に大事なことは、職員がB型肝炎のワクチンを打っている、もしくは抗体を持っているという時点であれば、実は何も心配する必要はありません。

逆にワクチンを受けたことがない、もしくは受けたけれども抗体がつかなかったという方であれば、グロブリンやワクチンをできるだけ速やかに投与することになります。そのため、大前提としては、入職された職員にワクチンをしっかりと打っていただく、抗体がついたのを確認していただくことが実は一番大事です。

そして、グロブリンやワクチンに関しては複数種類、ご質問いただいている内容にもありますが、基本的にはどちらが秀でているということはないとされています。グロブリンであれば、静注、筋注があるので、例えば静注のほうが血中濃度の立ち上がりが速やかであるとか、そういったことがありますが、筋注のほうが投与がしやすい場合もあります。ワクチンに関してはジェノタイプ、元となっているウイルスの型が違うのですが、どちらも同じように抗体を得られるとされていますので、そこまで大きな差はないと考えていただいてよいと思います。

池田

とりあえず手に入るものから使おうということですね。

奥新

そうですね。施設で準備されているもので、しっかりと使っていただくということでよいかと思います。

池田

こうやってお話をうかがうと、やはり職員も含めた、院長も絡めた教育がすごく大切だと思います。比較的大きな病院ですと、入職時に職員全体に教育をすることがありますが、クリニックを開業されている場合など、何か教育システムはあるのでしょうか。

奥新

すごく大事な点でして、今のご質問にお答えすると、医師会や大きな病院が地域の医師とそういった連携の場、もしくはマニュアルを紹介するような場があるといいかと思うのですが、必ずしもそれがどの施設でも行われているわけではありません。

ただ、先ほどHIVではフローチャートが一般の医療機関と拠点病院との間で都道府県単位で決まっていますということをお話ししましたが、簡単なものでかまわないので院内用のマニュアル、手引きのようなものを作成いただければと思います。例えば最初にお話しした、まずパニックにならずに流水、石鹸で洗い流しましょう、その後すぐに院長に報告する。そういったものがあることで、職員はすごく安心感が得られます。

みな処置中だったり、患者さんと接している中で針を刺されるので、「あっ、何か今、刺した気がするんだけど、みんな忙しそうだし、言えないな」という方もいらっしゃいます。すぐに持ち場を離れて、洗い流して、報告をすることができるシステムづくりをしていただけるといいと思います。

池田

クリニックの院長としては、やはりもっと気軽に基幹病院とあらかじめ連携しておくということも重要でしょうか。

奥新

そうですね。

池田

ちなみに地域の基幹病院というのは、医師会や厚生労働省のホームページなどで確認が可能でしょうか。

奥新

はい。おおむね「 HIV拠点病院」で調べていただくと出てきます。

池田

そこで一番利便性の高いところに声をかけてみることが将来的に役に立つかもしれませんね。

奥新

職員を守るというのは院長の大切な責任でもありますので、それをぜひしておいていただければと思います。

池田

ありがとうございました。