池田

「2歳の子どもが『パパ、ママ』程度しか言葉が出ない」という相談が親御さんから来ているとのことです。いわゆる言語発達障害を親御さんが心配されていて、難聴はないけれども今後どのようにみていけばよいのかという質問です。

まず2歳の子どもと書いてありますが、子どもにとっては大きな発達時期ですよね。3歳に近い時期に「パパ、ママ」しか言葉が出ないというのは異常なのでしょうか。

金生

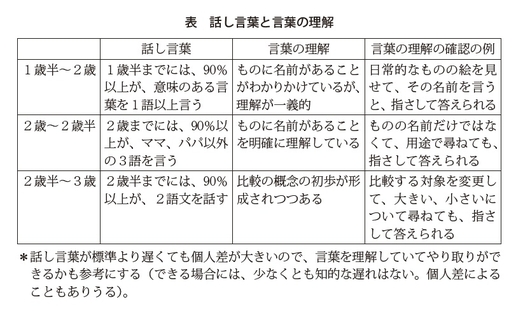

異常と決めるのは難しいですね。でも、標準より遅いというのは事実です。2歳になりたてでも、9割ぐらいのお子さんは「パパ、ママ」以外に何個か言葉を言えると思います。

3歳近くになっていますと、かなりのお子さんが二語文ですね。二語文といっても、例えば「ジュース飲む」とか本当に簡単なものですけれども、少なくとも二語文はしゃべれるのです。ですから、遅いのですが、遅いのがみな異常かというと、本当に個人差で、遅いたちの人も含まれるのです。そこが2歳の言葉の遅れの、すごく難しいところです。

池田

心配に対して、「それは発達のバリエーションだから」と言えない状態もありますよね。そのときにどのようにしたらよいのでしょうか。

例えば質問だと、関係機関に早めに相談したほうがいいですかということですが、親御さんにはどのような言葉かけをすればいいでしょうか。

金生

一番簡単に相談に乗ってもらいやすいところは保健師さん、保健所なのかと思います。1歳半健診でもし何か問題があれば、そこですでにフォローアップされているので、1歳半のときにはそんなに問題がなかったのではないかとは思います。健診を受けたりして、保健所にまったくなじみがないということはないと思いますので、「保健所に相談に行ってみるのはどうですか」「保健師さんに相談してみるのはどうですか」というように勧めてみます。そこで言語発達相談をしていくことになったり、けっこう心配な状況だと判明したら、例えば東京都だと各区で発達支援センターのようなものがあると思いますので、療育や相談を行っているようなところにつなげてもらうことができるかと思います。ですから、とっかかりは保健所や保健師さんがいいのではないかと思います。

池田

言語だけ単独で発達障害があるような、単純なケースはあるのですか。

金生

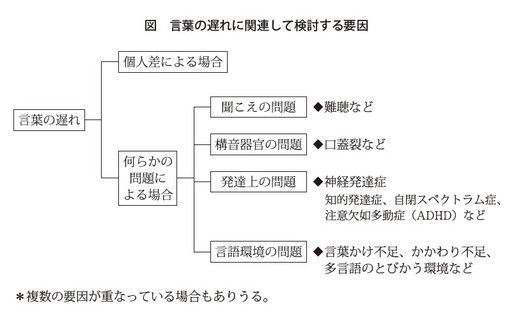

そうですね。話し言葉だけではなくて、言葉の理解などもかかわることがあります。言葉をしゃべることがかなり苦手で、ほかはあまり問題がないという方もいるのですが、実は理解力全体に遅れがあって、知的障害(知的発達症)であったり、それからこだわりが強かったり、人とのコミュニケーションを取る意欲が十分になかったりして、自閉スペクトラム症という診断に当てはまるということもあります。注意力が散漫で、じっとしていなくて言葉もなかなか出てこないということだと、実は注意欠如多動症(ADHD)だということもあります。言葉が中心でほかにはあまり問題がない人もいるし、いろいろ問題がある人もいるし、幅広くコミュニケーションや動き、情緒を見ていく必要があると思います。

池田

赤ちゃんのときからずっと健診を受けると思うのですが、1歳半と2歳、次が3歳ですか。おそらく質問の医師は小児科ではないかと思うのですが、小児科医ですと、小さい頃から定期的に診察されていると思います。その辺りのところで小児科医としての判断というのでしょうか。この子はちょっと言葉が遅いねみたいなのは、その子の反応を見ながら見ていくのでしょうか。

金生

そうですね。例えばワクチン接種など、いろいろなところで会っていて、不安がすごく強いとか、言葉をかけても反応しないとか、心配なところがある感じなのか、あまりそう心配ないのに言葉だけ遅いと、親御さんが心配しているかによっても、ちょっと違ってくると思うのです。

言葉の発達の専門ではなかったとしても、今までかかりつけでかかわってきたということで、全体的なお子さんの理解はできると思いますし、そういう立場で親御さんの心配を受け止めたり、「一緒に考えていこう」というスタンスでいるだけでも、親御さんはすごく安心すると思います。

池田

一方で、今はネット社会ですので、例えばお子さんが泣いたりすると、すぐスマホやタブレットを渡すような場合もありますよね。そういったことと言葉の発達の程度というのは、何か関係があるのでしょうか。

金生

これも程度問題ではあると思うのですが、あまりにもそういうことが多すぎて、言葉かけが乏しくなっているとすると、その影響も考える必要があるかと思います。一方向で、しかもタブレットだと、けっこう刺激の強いものばかりですから、自分から言葉を発しようということも少なくなってしまうと思います。

どう伝えるかは気をつける必要があるというか、親御さんが「子育てが悪かった」と感じてしまわないようにしながら、スマホなどの利用状況についてどうですかと聞いてみる。泣いているときについつい見せてしまうものだけど、そういうものを見せすぎてしまうのも良くないので、気をつけてあげてくださいねとか、うまく助言というかたちで伝えていくというのもいいかもしれません。

池田

また、ネット社会の話になるのですが、親御さんとしては、例えば「2歳」「発達障害」というキーワードを入れると、やっぱりいろいろなものが出てきますよね。

金生

そうですね。

池田

その中で「うちの子はここに当たるのだけれども、これは異常なのでしょうか」とついつい言いがちになりますよね。そのような場合、小児科医としてはどのように声かけされるのでしょうか。

金生

やはり2歳というのはすごく変化の大きいときで、簡単に診断をつけることはできません。自分が言語発達の専門ではなくても、専門の病院に行って専門医に診てもらっても難しいということをお話しして、より発達が良くなるようにしながら、どのように変わっていくかを見ていくことが大事ですとお伝えします。

だから、単に様子を見るのではなくて、お子さんの言葉の理解が伸びたり、人とやり取りをするのを楽しめるようになったり、いろいろなまねっこをしてみようと思ったりというように、発達が伸びるようにしながら様子を見ていって初めてわかるもので、この時期にはっきりと診断をつけるのは難しいです。それは逆に、いい意味で発達している、変化が大きい時期なのですということをお伝えするのが大事かと思います。

池田

2歳の初めから、今度はだんだん3歳に近い2歳になってきます。そのとき、通常であれば、やはり二語文をしゃべるようになるでしょうか。

金生

はい。もう二語文をしゃべっていると思います。ですから、3歳近くになって「パパ、ママ」程度ですと、もちろん個人差の可能性もあるのですが、専門家に診てもらって、少なくとも専門家の立場の助言を得たほうがいいと思います。

先ほど言ったようなルートで、地域で言語発達に詳しい医師なり言語聴覚士なり、心理士なりに見てもらって助言をもらう機会を得られるようにお勧めしてもいいと思います。

池田

今後どのように見ていけばよいのか、関係機関に早めに相談したほうがよいかという質問ですが、どのように親御さんにお話ししたほうがよいでしょうか。

金生

先ほど申し上げたように奥手のタイプの場合もあるし、個人差が大きいというのを前提にしたうえで、障害ではなくて、どのように育てたらいいかという助言を得るという点では、2歳代であれば一度そういうところに行って助言を得る手立てをしたほうがいいのではとお伝えします。

ただ、重要なのはプッシュの仕方のニュアンスですね。2歳になったばかりと3歳近くでは違うと思いますし、3歳に近ければ一度きちんとやったほうが安心ですと、はっきりおっしゃってもいいのではないかと思います。

池田

それで保健所等に行って「ちょっと遅れていますね」という話になってきた場合に、実際にどのようなことをするのでしょうか。

金生

療育といってもいろいろなやり方があると思いますが、基本的には、言葉の理解を促したり、人とのやり取りを楽しめるように、その意欲を伸ばしたりするのもけっこう大事ですし、言葉を真似して話すそのものだけではなくて、もっと幅広くコミュニケーションの力を伸ばすということになって、言語聴覚士や心理士、保育士などいろいろな方のかかわりも大事になってくると思います。療育センターのようなところに通うことになるかもしれませんし、個別にそういう助言やトレーニングを受けることがあるかもしれません。

池田

具体的にはそういうところに行って、お子さんと関係の方々とコミュニケーションを取ったり、一緒に遊んだりといったかたちになるのでしょうか。

金生

そうですね。セラピストに発達を促すように対応してもらいます。ご家族へも助言があって、ご家族もおうちで言葉かけとか、遊びとかで工夫をするということにもなると思います。

池田

基本的には家庭でコミュニケーションをよく取るということがあって、それプラス、例えば療法士の方々ということになると思うのですが、その場合、かかりつけ医はどの辺に位置するのでしょうか。

金生

かかりつけ医としては、そういうことを脇で見守ることになると思います。もしかしたら、小児神経や児童精神の専門医が療育の機関にいるかもしれませんが、それはそれとして、心身全体の発達を見守る医師としているというのはすごく大事なことで、親御さんの心の支えにもなると思います。

池田

その子の精神的あるいは身体的発達と言語発達の様式全体を見守るのがかかりつけ医ということですね。その場合にちょっとアンバランスが生じていると、「ここはちょっと、できれば是正したほうがいいね」みたいなかたちになるのでしょうか。

金生

そうですね。言葉の専門ではなくても、お子さん全体を把握している医師として専門家につないで見守っていくということになると思います。

池田

ありがとうございました。