山内

まず、我々も何気なく口にしている体温ですが、いわゆる平熱にもかなり個人差があるものなのでしょうか。

永島

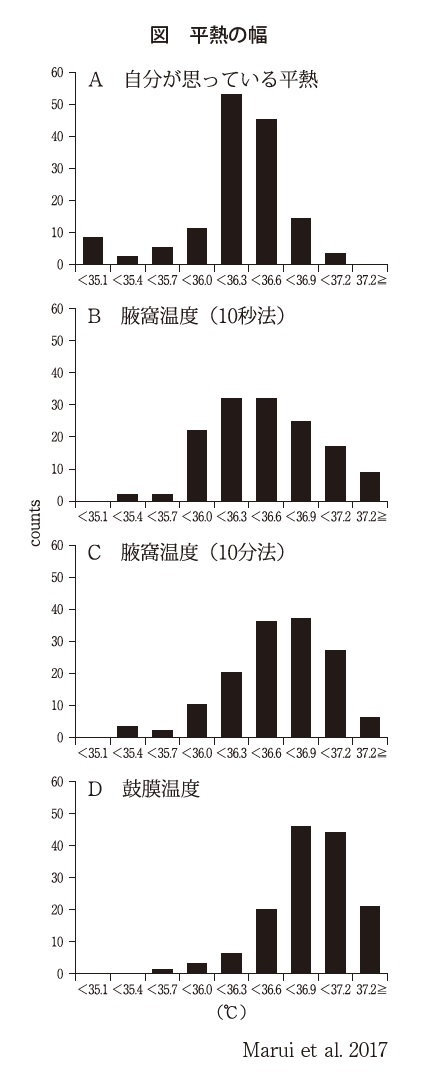

そうですね。元気な人で測定したデータが幾つかあるのですが、それでもやはり36度をきったり、37度を超えるような人がいまして、腋の下で測った平熱というのはそれぐらいで1.5度前後にわたるような、わりと幅の広い温度になります(図)。

山内

37度前半ぐらいまで平熱はありうると考えてよいでしょうか。

永島

そうですね。それほど多い人数ではありませんが、感染で発症していない人でもそれぐらいになりえます。

山内

時々、昔に比べると平熱が上がってきたとおっしゃる方がいますが、これもあると考えてよいのでしょうか。

永島

頻度が高いことはないと思いますが、ありうると思います。平熱はそれほど動くものではありませんが、基礎代謝の影響を受けて上がったり下がったりというのは、わずか0.2度とか0.3度ぐらいのものですが、ありうることです。

山内

あと、日差変動や日内変動はいかがでしょうか。

永島

体温は、そもそも朝起きる少し前は低くて、夕方6時前ぐらいにピークになるというリズムがありますので、平熱は、腋の下で測っても、きちんと測ればそういうリズムを拾うことになります。変動が当たり前なのが人間で、むしろ変動があるほうが健康な生活をされているかと思います。

山内

性差ですが、女性の場合は生理の影響があるかもしれませんが、それを別にして、いかがでしょうか。

永島

基本的には男女差はないと思います。我々も実験で測っていますが、男性が高いとか、女性が高いということは特になかったですね。

山内

民族差はいかがですか。

永島

それもあまりありません。自分がきちんと測ったわけではないのですが、いろいろな国で実験しているものの、特にどこかの国の人が高くてということはあまり経験していないですね。

山内

例えばシベリアの非常に寒い所、あるいはインドの暑い所、こういったところに居住する方々でもあまり差がないと考えてよいですか。

永島

そうですね。ただ、暑さに順化したような人、熱帯地方に住んで活動性も高いような人は、少し低いかなというのはあります。暑熱順化というのですが、その影響で少々平熱が低めなことはあるものの、本当にわずかです。

山内

今までのお話は原則としていわゆる深部温度ですが、体の深いところで見た場合にはまったく差がないと考えてよいでしょうか。

永島

そうですね。基本的に健康な方だったら、個人差も民族差も少なくて、男女差もないというのが深部体温だと思います。

山内

ということで、これからは日常で腋の下で測る際のお話なのですが、まず質問に「左右差はなぜ起こるのでしょうか」とあります。心臓に近いほうが高いという説がありますが、そもそも左右差はあるのでしょうか。

永島

基本的には測り方が体温計で測る温度にかなり影響しますので、特に左が高いとか、右が高いというのは、私は経験したことがありません。

山内

むしろ測り方によるのかもしれませんね。

永島

はい。そうだと思います。

山内

体温計を入れる向き・角度とあります。これは、決まりのようなものはあるのでしょうか。

永島

決まってはいないのですが、体温計の先を腋の下の一番くぼみのところに入れたいので、私は体に対して鋭角の30度で入れて、腋の一番深いところに体温計を置いてくださいとお願いをしています。

山内

痩せている方ですと、くぼみがかなり大きくて、そこがスカスカになる感じもありますね。

永島

そうですね。あまり痩せていると正確に出ない可能性がありますが、左に入れる場合は左の腋を締めて、右手で上から押さえてしっかり締めてくださいというように言っています。そこまでやっていただけると、隙間も消えるのではないかと思います。

山内

さて、暴れる子どもをどう測定するかという質問ですが、これはいかがでしょうか。

永島

なかなかたいへんですけれども、赤ちゃん用の製品を作っているメーカーさんは予測法といって、30秒ぐらいでできるだけ短く、ある程度測れるような体温計を開発されています。

あとは、いきなり測ると、やっぱり赤ちゃんは暴れてしまうと思いますので、日頃から習慣づけていただくのも一つ手かと思います。

山内

なかなかたいへんなのですね。

永島

そうですね。暴れてしまうと、そもそも体温が上がってしまいますので。

山内

コロナのときに活躍した非接触型の体温計がありますが、その使用はいかがですか。

永島

あまりきちんと測れないというのが本当のところです。当時は仕方ない部分もあると思うのですが、皮膚の温度ですから誤差がかなり大きいです。顔のおでこの辺りで測ると、だいぶその差は小さくなるのですが、それでも誤差を含む場合が多いので、よくそれで測ってきたなというのが感想です。

山内

暴れているような子どもは、やはり体温が少し上がってきてしまうのでしょうか。

永島

そうですね。動くというそのものの影響もありますし、心理的な発熱があります。緊張したり不安になったりすると体温が上がってしまうので、その影響をかなり受けますね。

山内

測定法だけではなかなかうまく解決しにくいのかもしれません。

さて、体温計といいますと、昔から水銀ですね。我々世代ですと、ずっと水銀できましたが、今でも水銀の測定法が標準であると考えてよいでしょうか。

永島

今は電子のセンサーになっています。扱いの問題がありますし、割れて水銀が散らばってしまうと問題がある。あと、センサーの精度がかなり良くなっていますので、少し前にそれが標準になりました。

山内

電子体温計の中で、標準化はされていると考えてよいのでしょうか。

永島

そうですね。基本的に標準のものがあって、それをもとに製造されているということです。

山内

電子体温計は、特に測定時間にバラツキがありまして、瞬間で測れるとうたっているものもあります。30秒、1分といろいろとあるようですが、この辺りはどう考えたらよいでしょうか。

永島

基本的に短く測れるものはアルゴリズムを使って予測していますので、どうしても誤差が多いです。昔ながらの方法でいうと、10分間置く。それが平熱のスタンダードですので、ぜひどこかのタイミングで自分の本当の平熱を測っていただきたいと思っております。

山内

基本はやはり10分間ですか。

永島

10分ですね。腋の下に入れて、中の温度が平行状態に達するには、やはり5分ではちょっと足りなくて、10分だと十分という時間ですね。

山内

先ほどありましたが、腋をしっかりと10分間締めるというのはなかなか苦痛なときがありますが、一度は試してほしいということですね。

永島

ぜひ。わりと簡便な健康のパロメーターになりますので、お願いしたいと思います。

山内

一方で、実際に簡便法で測るという場合は30秒から1分のものでよいのでしょうか。

永島

そうですね。私は1分は欲しいと思っています。

山内

1分ぐらいあると、かなり近くなってくるのですね。

永島

そうですね。誤差も少ない印象を持っています。

山内

次に、体温をどう活かしていくかということで、少し先生のご専門のお話もうかがいたいのですが、体温を測定して、それを今度はどのように応用していくかといった辺りはいかがでしょう。

永島

いろいろな疾病があって、特に代謝疾患というのは代表的な低体温の疾患ですし、わりと甲状腺の病気が多いです。高代謝、低代謝になって、それがかなり症状に出るような状態になると、体温が高い、あるいは体温が低すぎるというのが出ますので、自分の症状とそれを判断するための指標になるかと思います。

女性だったら性周期の問題がありますので、ホルモン測定とかいろいろありますが、基礎体温をつけていただくことでかなり自分の体調は管理できますし、病院に行かなくてもわかりますので便利かなと思います。

何もなくても体温の調節というのは人間にとって根源的なもので、コントロールできていて当たり前なのです。それが破綻しているというのは、やはりどこかおかしいとなります。感染症でないと、測る機会はもしかしたらないかと思いますが、感染症の診断をするには当然、体温はとても便利ですが、それ以外にも、自分の体調を、もう少し長いスパンで管理するのにも、体温というのはいいと思っています。

山内

ありがとうございました。