藤城

誤嚥性肺炎とはどのような病気でしょうか。

渡口

誤嚥性肺炎は嚥下機能の低下によって起こる肺炎です。食べ物や唾液、胃酸などの逆流によって、それが気管に入ってしまい、肺に到達して肺炎を起こします。

誤嚥だけではなくて、それを外に喀出する力、咳嗽力が落ちると肺炎になりやすく、高齢者で多く発生し予後があまり良くない肺炎です。

藤城

高齢者に関してはかなり注意して誤嚥性肺炎を診ないといけないことになりますね。高齢者以外に誤嚥性肺炎を起こしやすい病気はあるのでしょうか。

渡口

この原因が非常に重要で、原因によっても対応が変わってきます。若年者で起こりうるものとしては、神経筋疾患です。若年性のパーキンソンニズムや重症筋無力症などは、薬での対応が可能な疾患として早期に見つけて対応することが必要となります。

その他、加齢以外でいうと、脳梗塞や咽喉頭の腫瘍などです。病気ではないのですが、頻度の多い嚥下障害の原因としては、抗コリン薬や精神科疾患の薬剤による薬剤性の嚥下障害もよく見られます。

藤城

薬にも注意しないといけないのですね。

渡口

はい。

藤城

症状について教えていただけますか。

渡口

一般的に肺炎になると熱が出たり痰が増えたりします。これはほかの市中肺炎と呼ばれるようなものとおそらく同じですが、高齢者の場合、体の生体反応が非常に弱いために、熱が出なくて意識が悪い、ご飯が食べられないなど気道感染以外の症状が出ることもあります。

患者さんを診るうえで注意してもらいたいのは、喉がゴロゴロいう湿性嗄声という症状があります。痰が出せなかったり、飲み込みができない症状も一つヒントになってくると思います。

藤城

高齢者では熱が出ないことも多いのですか。

渡口

慢性的に誤嚥しているようなケースでCT、画像を撮って、しっかり肺炎像があるようなケースでも、熱がまったく出ない患者さんもいます。

藤城

それではどのように評価、診断していくかについて教えていただけますか。

渡口

嚥下障害の評価については、誰が、いつ、どのように評価するかが一つ重要なポイントになります。患者さんや家族の訴えを聞いて、そのうえで、外来でできるものとしてはスクリーニングテストですね。水飲みテストやフードテストと呼ばれる簡単なテストがあるので、実際に食べてもらってむせがあるかないか、声の変化があるかないか、嚥下が起こっているかなどで評価をしていきます。5段階で評価をして、むせがあったり、飲み込み自体が起こらないような場合には、嚥下障害のリスクが高いとされています。

あと、スクリーニング以外のもう少し詳しい検査になりますと、嚥下造影や嚥下内視鏡といって、食べ物を飲んだ状況を把握するような検査もありますが、これらは耳鼻科や歯科の医師が行うケースが多い検査です。

藤城

これは嚥下機能を評価する評価法ですか。

渡口

そうですね。いわゆる飲み込みの機能を見る評価です。

藤城

誤嚥性肺炎の診断という意味では、X線かCTか、どのようなかたちで診断を進めていけばよいでしょうか。

渡口

レントゲンではわかりにくいところがありますので、CTのほうが感度は高いとされています。具体的には、CTで背側優位の浸潤影を認めるようなケースでは誤嚥性肺炎の可能性が高くなります。

また、CTを確認するときに消化器疾患のチェックもしていただけるとよいと思います。食道裂孔ヘルニアや、臥位で食道内への食物の逆流などがあれば、誤嚥性肺炎の可能性は高いといえます。

また胆石発作や腸閉塞などでの逆流もありますので、肺だけではなく、消化管全体をチェックすることも必要になります。

藤城

まずは、誤嚥性肺炎を疑う患者さんがいたら、嚥下機能の評価とともに、肺炎の画像診断も行っていくということかと思います。肺炎に対する治療にはどのようなものがあるのでしょうか。

渡口

こちらは「成人肺炎診療ガイドライン」が参考になります。その中でもNHCAPに準じた治療となります。基本は抗菌薬投与になりますが、以前はアンピシリン・スルバクタムを嫌気性菌カバーのために使うとよいという話もありましたが、最近のエビデンスでは、嫌気性菌カバーの少ないセフトリアキソンでも同様の効果が得られているといわれています。

誤嚥性肺炎は、患者さんの排痰などが難しい場合に耐性菌を作りやすいような背景もありますので、状態が許せば、カルパペネム系抗菌薬などは温存し、エスカレーション治療といって、アンピシリン・スルバクタムやセフトリアキソンによる初期治療がすすめられています。

藤城

抗菌薬以外に行う治療があるのでしょうか。

渡口

実は、誤嚥性肺炎の患者さんで問題になってくるのが、排痰ができないということです。消化器疾患などではドレナージが重要な感染症治療になりますが、排痰ができるかどうかは誤嚥性肺炎にとってのソースコントロールともいえます。そのために、吸入を行ったり、理学療法で呼吸機能を改善させるようなリハビリが重要とされています。

藤城

嚥下機能が落ちている方に対して、機能を改善するような治療はあるのでしょうか。

渡口

サルコペニアによる嚥下障害に関しては、適切な栄養療法とリハビリで改善が見込めます。高齢者治療の基本が栄養療法とリハビリですので、どのような誤嚥性肺炎の患者さんであっても、栄養療法とリハビリを念頭にした治療が進められます。

脳血管障害、例えば脳梗塞に関しては急性期に嚥下障害が非常に悪いような場合でも、時間とともに改善が見込めるケースもありますので、肺炎にならないように栄養状態を整えることが重要です。

また、ALSなどの神経筋疾患は徐々に進行しますので、口から食べられていたとしても、早めに胃ろうなどの代替栄養を考慮するケースもあります。

藤城

腫瘍性病変ですと、腫瘍の切除もあるのでしょうか。

渡口

そうですね。耳鼻咽喉科の腫瘍などにおいては、再建術を含めた治療が進められています。嚥下防止手術もありますが、発声機能が消失しますので、倫理的にも問題が生じるケースもあり、慎重な判断が必要とされます。

藤城

手術を考えるときには、患者さんや家族と十分お話をして決定していく必要があると理解しました。

さて、誤嚥性肺炎において、近年の診療の進歩について教えてください。

渡口

診断に関しては、嚥下圧を測るマノメトリー検査などが出てきていますが、一部の大学などでしかできず、一般的ではありません。以前から言われていますが、嚥下障害に関してはチームで対応することが重要とされています。医師だけでもだめだし、看護師、言語聴覚士だけでもだめで、歯科医や管理栄養士、あるいは家族、ご本人の協力があって初めて治療に臨めるものとなります。

藤城

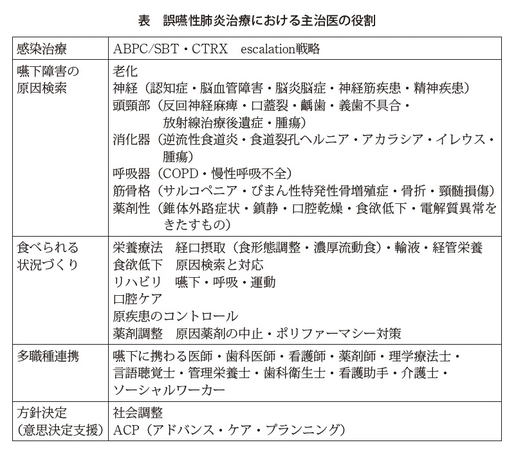

誤嚥性肺炎における医師の役割分担についても教えていただけますか。

渡口

誤嚥性肺炎において、治療が難しいのが、肺炎を治療する医師と、嚥下を診る医師あるいは医療者が別の人になってしまうところです。医師は肺炎自体を治せばいいと考えるケースが多いのですが、実は肺炎が治った後に食べられるかどうかが非常に重要になってきます。

そのためには多職種での連携を踏まえて治療に当たる必要があり、特に医師は原因の追求、栄養状態のサポート、家族との繰り返しの話し合いなど、チームの歯車を回す潤滑油としての仕事が求められます。

藤城

何か先生のほうで追加したいことはありますか。

渡口

嚥下障害による誤嚥性肺炎は、老衰の患者さんも非常に多いです。病院に運ばれてきて、そこで初めて治療方針をいろいろ決めるのではなく、弱ってきている患者さんの場合には、かかりつけ医や在宅診療の医師と普段から将来的に自分が状態が悪化したときにはどうしたいというACP(アドバンス・ケア・プランニング)を進めていく必要があるのではないかと思っています。

藤城

ACPに関しては、がんの領域ではかなりいわれるようになってきていると認識していますが、こういう良性疾患も含め、高齢者に対して今は全般的に取り入れられている概念という理解でよいでしょうか。

渡口

まだまだ患者さんには浸透されていないと思いますが、老衰に対して感染治療を行う、栄養療法を行うということは、場合によっては患者さんに強い苦痛を生じさせますので、そういった意味でも、患者さん自身の意思を確認しておくことは大事かと思います。

藤城

ありがとうございました。