齊藤

まず膿胸とはどういったものでしょうか。

白石

膿胸の定義は、胸腔内に溜まった液体の見た目が膿性になっている状態です。ですので、肉眼的に膿になっていれば膿胸という診断になり、必ずしも胸腔内の膿性の液体から菌が培養される必要はありません。

齊藤

手術は増えてきているのですか。

白石

そうですね。日本胸部外科学会が毎年行っている全国調査のデータによると、膿胸の手術件数は少しずつ増えてきているというのは事実としてあります。

齊藤

症状の経過は、どうでしょうか。

白石

一番多いのは肺炎に随伴した膿胸です。例えば肺炎の治療中に胸痛が出てきたり、それまで順調だったのにまた熱がぶり返してきたり、あと呼吸困難のような状態が出てきたりすると、胸腔内に膿が溜まって膿胸化しているという兆候になりますので、そういった場合はレントゲン写真や場合によってはCTを撮って、膿が溜まってないかどうかを確認します。

齊藤

画像診断に加え、膿があるかどのように調べますか。

白石

それは胸腔穿刺をして、溜まっている液を調べます。

齊藤

培養では必ずしも菌が出ないこともあるということですか。

白石

そうですね。ただ一応、胸腔穿刺を行ったときは、一般細菌や真菌、抗酸菌の培養など基本的に菌の検査に出すようにしています。

齊藤

初期対応は、どういったことを行うのでしょうか。

白石

まず胸腔内の感染をコントロールするために抗菌薬の全身投与、あとは溜まっている膿の量が多い場合には胸腔ドレーンを入れて、膿の排出を図る胸腔ドレナージを行います。

齊藤

経過により分類が変わっているのですね。

白石

そうですね。膿胸の初期は急性膿胸、特に滲出性期といった状態の場合には、まだ溜まっている膿も比較的サラサラしていて、膿が溜まっている腔も単一の腔ですので、そこにドレーンを入れて膿を排出すれば肺が元どおり膨らんで、膿胸が治ります。

齊藤

それが一番シンプルなかたちだということですね。

白石

そうです。

齊藤

もう少し進行、あるいは時間が経つと、変わっていくのですね。

白石

そこで治りきらないと、今度は線維素膿性期という状況になります。これは膿が溜まっている胸腔内のスペースにフィブリンが析出して、もともと単一の腔だったのが、腔の中にフィブリンによって隔壁ができ、多房化した状態で、そうなると全部の腔にドレーンを入れるのは難しくなります。例えば1~2カ所にドレーンを入れただけでは全部の膿が排出できなくなってくるので、そういった場合には、新たな手段を考えなければいけません。

齊藤

そこで外科医の出番ということですね。

白石

そうですね。今一般的に行われているのは、胸腔鏡を使って膿胸腔を搔爬する胸腔鏡下の搔爬術というものです。

齊藤

搔爬というと、袋みたいなものをかき取るイメージですか。

白石

隔壁を破って、中に溜まっている膿や肺の表面や胸壁の内側に付いている白苔のような膿状のものを全部こそぎ取って、肺が膨らみやすい状態にします。

齊藤

それを胸腔鏡下で行うのですね。これはガイドラインで推奨されているのでしょうか。

白石

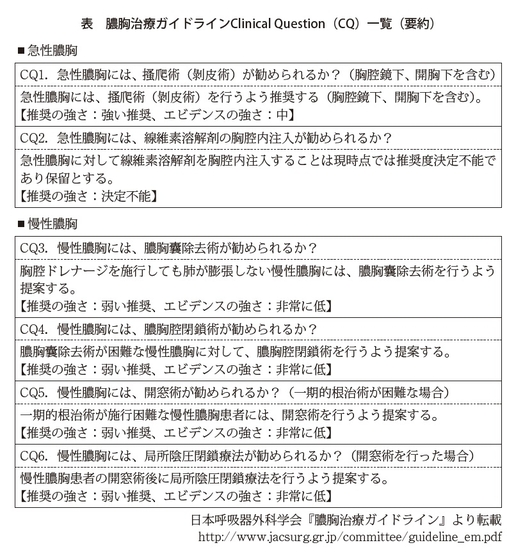

「膿胸治療ガイドライン」でも、強く推奨するとなっています。

齊藤

一般的に、ドレーンだけでは治りきらないときには間を置かずにそれで行うことになっているのですね。

白石

そうです。ですので、タイミングがけっこう重要です。線維素膿性期になりたての場合にはわりと有効ですが、それが進行してだんだん膿胸の壁が厚くなってきたり、隔壁が厚くなってきて器質化期に近づいてくると、胸腔鏡で搔爬しても完全に肺が膨らみきらない状況になってきます。基本的には、最初の滲出性期の治療がうまくいかなくて線維素膿性期になってきたら、早めに呼吸器外科医にコンサルトして、手術に持っていったほうがいいと思います。

齊藤

そのタイミングがすごく重要だということですね。それから、線維素溶解剤を入れるという話もありますね。

白石

入れる薬剤としてはウロキナーゼになるのですが、現在、ウロキナーゼは日本では入手困難になっているということ、あとウロキナーゼを胸腔内に投与するのは適応外使用になりますので、基本的にガイドラインでは推奨レベルが決められないという状況で況です。実際、ウロキナーゼを入れると、中のフィブリンが溶けて効果が出るのですが、残念ながら、現在はウロキナーゼは使いたくても使えないという状況です。

齊藤

そして、もう少し進行して複雑化した場合はどうするのでしょうか。

白石

線維素膿性期でもうまく治りきらなかったり、病院に来るのが遅くなったりしたときには、膿胸の壁がさらに厚くなってきます。あとは胸膜炎の既往があり、そこが不完全に水が溜まった状態で治ったようなときにもかなり膿胸の壁が厚くなってくるので、そうなると胸腔鏡の搔爬だけでは肺が元どおりに膨らむのはなかなか難しいです。

そういった場合には、従来のような開胸をして、厚くなった膿胸の壁を全部取るような膿胸囊除去術が必要になったり、それが難しい場合には、膿胸腔を閉鎖する膿胸腔閉鎖術が必要になることもあり、かなり大掛かりな手術が必要になってきます。

齊藤

そこまでいかせないためには、早い段階で治療が必要なのですね。

白石

早い段階で治療するのがベストになります。

齊藤

別な手段もありますか。

白石

慢性膿胸で膿胸囊除去術や膿胸腔閉鎖術を行うとなると、けっこう大掛かりな手術になるので、例えば患者さんが高齢者だったり、心肺機能があまり良くなかったりして侵襲の大きな手術に耐えられない場合に、開窓術という方法があります。これは肋骨を数本取って、胸に穴を開けて、そこから膿胸腔に通じる通路を作って、毎日ガーゼを出し入れし、中をだんだんきれいにしていくという方法です。

齊藤

なるほど。なかなかたいへんな治療ですね。

白石

そうですね。いったん開窓術で穴を開けてしまうと、高齢者の場合には、閉じるとすれば膿胸腔閉鎖術などを行って腔を塞いで穴を閉じるのですが、なかなかそこまで持っていける方は多くありません。

若い方ですと、根治手術に耐えられる場合には根治手術を行いますので、患者さんによっては、一生穴が開いたままという方もいらっしゃいます。

齊藤

そういう空間ができたところをほかのもので埋めていくのですか。

白石

そうですね。根治手術をやる場合にはその空間を、例えば胸の周りの筋肉を使ったり、胃の周りの大網を使ったり、肋骨を何本か取るような胸郭成形を加えて腔をつぶすことも行います。

齊藤

いろいろお話しいただきましたが、重要なことは初期対応を迅速に的確に行うということでしょうか。

白石

そうですね。特に大切なのは、滲出性期のうちに治療することです。それができればベストですし、滲出性期でうまくいかなくて線維素膿性期になりかかってきたら、早い段階で呼吸器外科にコンサルトし、できるようであれば、胸腔鏡の搔爬術を行うのがいいと思います。

齊藤

今、患者さんの手術件数が増えてきているということなので、外科医にいいタイミングでお願いすることがとても重要になりますね。

白石

そうですね。あとは膿胸になる方には口腔内が汚い方がけっこうおられるので、口腔ケアも重要かと思っています。

齊藤

予防ということですね。

白石

そうですね。口腔内が汚染されていると、どうしても誤嚥性肺炎も起こしやすくなりますので、外科的な治療に加えて口腔ケアも重要だと思っています。

齊藤

どうもありがとうございました。