池脇

アレルギー性気管支肺真菌症(ABPM)の質問です。我々は1日最大数万個の真菌の胞子を吸い込んでいて、健常な肺胞上皮や粘膜であれば排除できるけれども、それを排除できないために起こる疾患の一つがABPMという理解でよいでしょうか。

浅野

はい、そのとおりです。真菌の胞子、特にアスペルギルスという真菌の胞子は非常に小さいので、気管支まで入っていきます。ただ、いわゆるキノコの胞子などは大きいので鼻には入りますが、気管支まではなかなか入らないものが多いです。吸入された胞子は普通は繊毛上皮細胞の働きで外に吐き出されてしまいますから、気管支内で真菌が発芽するということはありません。ところが、喘息や囊胞性繊維症の患者さんの場合は、吸入した真菌胞子を排除できないので、真菌が気管支内で発芽することがあります。

ただ、白血球、特に好中球機能が正常であれば体内に真菌が侵入することはできず、真菌感染症は起こしません。そのため気管支内腔の粘液内で真菌が増えていき、それに対して生体はアレルギー反応でそれを排除しようとします。

池脇

真菌は粘膜に留まっていて、それに対してアレルギーを起こしてしまうのですね。喘息の患者さんに起こりやすいとのことですが、喘息の患者さんは70万~80万人くらいいますか。

浅野

もっと多いですね。

池脇

ABPMの患者さんは日本にどのくらいいるのでしょうか。

浅野

正確にはわかりませんが、おそらく1万~2万人の間だと思います。ただ、重症の喘息だと捉えられていたり、一過性の肺炎と考えられていたりして、診断がついていない方が実際には多かったです。

ABPMの患者さんの体内で真菌によって起きる免疫応答は大きく2つに分けることができます。

一つは大量の免疫グロブリンE(IgE)をつくらせる反応、もう一つは好酸球を活性化する反応です。好酸球が活性化されて細胞死をきたす際に、核内のDNAが細胞外に放出され粘液はますます固くなります。最終的には粘液の塊、粘液栓ができて気管支を塞いでしまい、さらに気管支を外側に押し広げて気管支拡張をきたすということも起きてきます。不可逆的に気管支の構造が壊れてしまう前に、治療することが大事になります。

池脇

病気が進行すると特徴的な所見を認めますが、喘息にABPMを合併していることを診断するのは難しいように思うのですが、いかがでしょうか。

浅野

血液検査は喘息の方でも定期的にされると思います。血液検査をしたときに、先ほどお話しした総IgE量が異常に高いデータを示している場合は、この病気を疑います。特にアスペルギルスに対しての特異的IgE抗体価が高いケースでは、この病気の可能性を考えなければいけません。

その次に、喘息の患者さんではあまり定期的には撮らないかもしれませんが、胸部単純X線写真を撮っていただいて、何か異常があればCTスキャンまで撮る。そこまでいくと、診断は意外と簡単です。

池脇

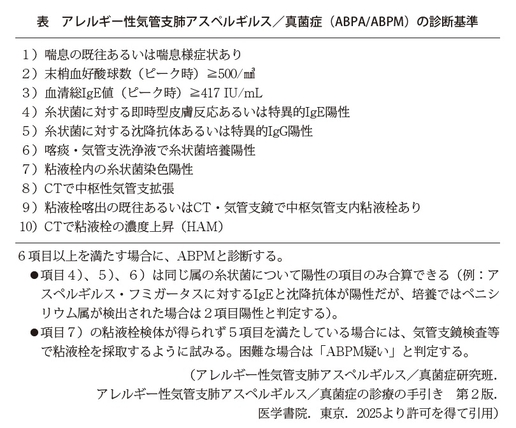

この病気を疑って、画像も含めて検査をして診断に近づけるわけですね。さて、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)の診断基準は50年前に作成されたもので診断率も十分ではなかったということで、先生方が中心になって日本の診断基準を作成されましたが、その背景を教えてください。

浅野

従来のABPAの診断基準は特異度は高く、それが当てはまれば診断は間違いないと言ってよかったのですが、診断基準に当てはまらないけれども、ABPMらしいという患者さんがたくさんいたんですね。そういった方について診断ができ、かつ特異度も落とさないような診断基準が、私たちが2019年に提唱したものになります(表)。

池脇

確かに、特異度が90%、感度も94~96%。診断基準としては出来のいいものだと思います。

浅野

ありがとうございます。

池脇

これは10項目からなっていて、採血でわかること、喀痰、気管支肺胞洗浄液でわかること、あと画像ということになっていますが、基本的にはこれらをすべてチェックしたうえで診断するのか、あるいは診断の手順があるのでしょうか。

浅野

痰の真菌培養検査は難しいこともありますが、少なくとも血液の検査と画像検査、特にCTだけでも典型的な症例は診断できるようにしています。

それでも診断できない場合はもう少し専門的な、気管支鏡を含めた検査も行うことで、診断しづらい症例についても診断できるようにしてあります。

池脇

アスペルギルスが典型的ですが、診断基準では糸状菌と表現されていますが、どうしてでしょうか。

浅野

カンジダのような酵母は除いています。ただ、珍しいのですが、キノコの一種であるスエヒロタケも同じような病気を起こしますので、糸状菌と少し幅広く捉えています。

池脇

この診断基準ができて4~5年ですが、診断されやすくなったと考ても診断できるようにしてあります。えてよいですか。

浅野

はい。これは日本だけではなく、国際的な研究者、臨床医のお話をうかがっても、この診断基準の使いや すさを感じるとの評価をいただいています。

池脇

次は治療ですが、標準治療を教えてください。

浅野

ABPMの標準治療は経口ステロイドか経口抗真菌薬を4カ月から半年ぐらい投与するものになります。これでほぼ100%の方で奏効します。ただ、これらの薬をそれ以上続けていくことは副作用等の点から好ましくないので減量・中止すると、再発を高率で起こします。ですので、4カ月から半年の治療をして、その治療が成功する方がだいたい半分ぐらいしかいません。

池脇

経口ステロイドと抗真菌薬を併用するケースもあるのでしょうか。

浅野

両方を併用するというのは以前はよく行われていましたが、どちらを使っても同程度の効果が得られることが最近の研究でわかったので、併用療法は、初回治療でうまくいかなかった場合の次のステップとして考えられています。

池脇

生物学的製剤は使われるのでしょうか。

浅野

はい。ABPMという病気に対して抗体医薬、生物学的製剤を使うというのは、保険上は認められていません。ただ、ABPMという病気の患者さんの8割は喘息を合併しています。喘息には使える薬剤ですので、あくまで喘息に対する治療として使うことは可能だと思います。

池脇

具体的にはどういう製剤になるのでしょうか。

浅野

重症喘息に対する生物学的製剤としては、一つは先ほどお話しした免疫グロブリンEを中和するような抗体、もう一つは好酸球に対して好酸球の増殖因子やその受容体をブロックするような抗体があります。

そのほかに、好酸球や免疫グロブリンEをつくるうえで大事な2型サイトカイン、例えばインターロイキン(IL)4とかIL-13の作用を中和するような抗体もあります。喘息を合併しているABPMの患者さんで使う薬剤としてはそういったものがあります。

池脇

8割の方は喘息を合併しているので、喘息の病名のもとに、難治性の場合には生物学的製剤を使うということですが、治療効果はどうでしょうか。

浅野

どの薬をどういう患者さんに使うといいのかについては、まだよくわかっていません。ただ、私たちが今までの日本の症例を集めて検討したところでは、やはり好酸球が粘液を固くすることが、この病気の本質的なところだと考えていますので、好酸球を標的としたIL-5の中和抗体や、そのIL5受容体の中和抗体というのは比較的効きやすいと思います。

それでも効かない方の場合には、さらにそれ以外の2型サイトカインの受容体、あるいは上流のサイトカインを中和するような抗体がある程度効果があるという報告も出ています。ただ、まだきちんとしたランダム化比較試験が行われていないので、これからの課題だと思います。

池脇

新しい治療でまだ確立されておらず、保険適用されていないということですが、保険適用されるようになるといいですね。

浅野

そうですね。ぜひ私たちもそこについては取り組んでいきたいと思っています。

池脇

どうもありがとうございました。