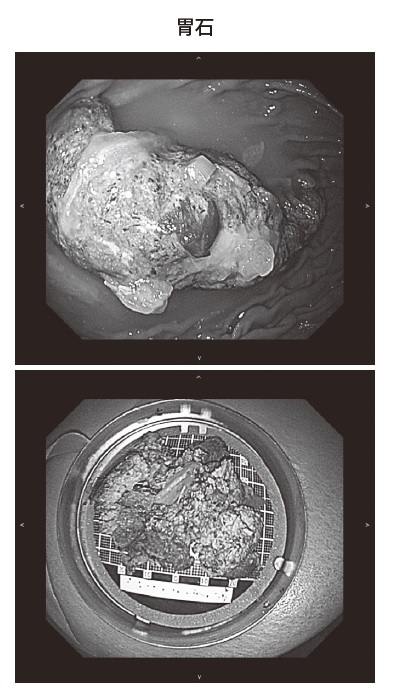

山内

胃石に関する質問です。胃の石ですね。これは我々も、たまに、いろいろな画像で偶然発見することを経験します。なかなか不思議な物体で、そもそもどうして胃の中で大きくなるのか、なぜ排泄されないのかという素朴な疑問があるのですが、この辺り、いかがでしょうか。

片山

胃の正常な蠕動運動が妨げられている例に多いといわれていますので、原因の一つとしては胃の切除、胃の出口のほうの幽門側を切除した方、あるいは糖尿病を患っていて、神経症を起こして胃の運動が抑えられている方に多いといわれています。

山内

基本的には胃の排泄能力が落ちていると考えてよいのですね。

片山

そうです。

山内

下に落ちていった場合、かなり大きなものでは、下部の腸を閉塞するリスクはあるのでしょうか。

片山

あります。そのまま落ちていった場合、小腸、回腸ですね。一番末端のところ、大腸との境目の回盲弁という弁の小腸側が詰まってしまって、腸閉塞の症状を起こしてしまうといったことがあります。

山内

詰まるとすると、大きさはどのぐらいのものなのでしょうか。

片山

2㎝でも詰まる可能性はありますが、3~4㎝の報告が多いようです。これはまた、治療との兼ね合いにはなりますが、小腸の管腔はそれほど大きくないのであまり大きなものは落ちていかないと思いますが、それぐらいの大きさになったものということだと思います。

山内

2㎝ぐらいのサイズでも腸閉塞の原因になりうるということですね。

片山

なりうると思いますね。

山内

実際の胃石の大きさですが、一般的に、先生のご経験も含めてどのぐらいのサイズの幅があるのでしょうか。

片山

発見される胃石というのは5㎝から7、8㎝ぐらいの大きさはあると思います。

山内

8㎝となりますと、かなり胃の内部を占めてしまいますね。

片山

そうですね。内視鏡で見たら、胃の内腔は胃石で占められているといった状態になります。

山内

肥満者への胃の手術としての施術のようなものが連想されますが、ここまで来ると、やはり痩せてくるとか、何か胃の症状が強く出てくることはありませんか。

片山

もたれ感をよく訴えられることはあるのですが、あくまで私の経験ですけれども、食べられないという症状がメインに出ることは、あまり経験していません。

山内

サイズで対処方法も変わってくるかと思われますが、まずどのぐらいのサイズで上から摘出しようと考えるか、あるいは砕こうと思うのでしょうか。

片山

大きいものは砕いて上から取るのが基本だと思います。というのは、砕いたもの、欠片が下に落ちていったら、先ほど申し上げましたように、それで腸閉塞になってしまうことがあります。なるべく小さくして口から内視鏡で取り出すことを目標にしますが、実際には非常に硬くて大きいものですから、なかなか難しいのが現状だと思います。

山内

ちなみに、上から取り出す場合、大きさとしてはどのぐらいが限界になりますか。

片山

食道と胃の境目を通していくので、あまり大きいものを無理やり引っ張ると裂けてしまいます。やはり2㎝ぐらいで安全にというのがいいと思いますね。

山内

先ほどのお話ですと、放置してしまうと腸閉塞になりかねないということで、なかなか厄介なものですね。しかし、内視鏡で取り出すにも砕きにくいものがあるのでしょうか。

片山

そうですね。日本人に多い柿による胃石ですね。柿胃石は非常に硬いので、内視鏡のいろいろな器具を使ってもなかなか砕けないことが多いです。

山内

その場合はどういった手段になるのでしょうか。

片山

コーラをたくさん飲んでいただき、コーラの作用によって石を軟らかくする、あるいは少し溶かす。そういった方法での処置が成功しているといった報告が以前からよく見られます。

山内

具体的には例えばコーラを無理やり内視鏡で飲ませるとか、そういったものなのでしょうか。

片山

最初は、鼻から胃に管を入れて、そこから持続的にコーラを流すという報告が海外でありました。それでうまくいったという報告があったのですが、鼻から管をずっと入れておくのもなかなかたいへんですから、1回500㏄を3日間飲んでもらうといった方法で我々は行い、うまくいった例があります。

山内

500㏄を3日間ですか。かなり軟らかくなったのですか。

片山

そうですね。全部溶けてなくなるということはないですが、表面が軟らかくなって、内視鏡で処置しやすくなったという例はあります。この辺の量に関しては、もちろん決まったことではなく、いろいろな報告がされています。

山内

ただし、けっこう効果はあるということなのですね。

片山

そうですね。効果があるという報告が多く出ています。

山内

これは炭酸が効いているのでしょうか。

片山

炭酸の泡が効いているのだろうというのが一点と、pHが2.7ぐらいらしく、非常に酸性に傾いている。そういうものが効いているのではないかと推測されています。

山内

いずれにしても一度試してみる価値はあるということですね。

片山

そうですね。

山内

今、柿のお話が出ましたけれども、成因的なものになりますが、まず年齢や性別だと、どの辺りの方が多いというのはありますか。

片山

先ほど胃の運動能が落ちているという話をしましたが、それはがんで、胃の出口のほう、幽門側を切った方、あるいは糖尿病をずっと患っている方となると、高齢の方が多いと思います。

山内

胃切除をしたすべての方ではないというより、むしろ少数派になるのですね。

片山

そうですね。例えば柿を1日に6個食べている方など、非常に多く摂取されている方になると思います。

山内

そうしますと、国によってもかなり発症原因が違ってくるのでしょうか。

片山

はい。日本では柿胃石が多いといわれているのですが、欧米では髪の毛による毛髪胃石というのが中心を占めます。髪の毛を自分で抜いて食べてしまうという、精神的に少し問題を抱えている方ということになっているようです。

山内

その場合、髪の毛が胃の中でかたまってくると考えてよいのですね。

片山

そうですね。

山内

普通に、胃の中でそういったことがありうるのでしょうか。

片山

かなり多量に抜いて髪の毛を食べてしまうそうなので、それがいろいろな食物の残渣と絡まって石を形成するといったことのようです。

山内

確かに残渣と絡まるということはありうるのですね。先ほど少しお話がありましたが、胃を切除した患者さんは、やはり胃の運動が悪くて食物残渣も多いものなのでしょうか。

片山

そうですね。我々は内視鏡を日常的に行っていますが、幽門側を切除した方の胃の内視鏡では、前日の夜、食事をした後、禁食で来られて、通常は胃の中は空っぽなはずなのですが、たくさん残渣があるということはよく経験します。

山内

そういった方々の胃の中で、胃石になりかかっているようなものを見ることはありますか。

片山

実際、小さいものから大きくなっていくわけですが、胃石の種のようなものを見たことはないです。

山内

そうしますと、やはり何かもう一つ原因が加わっているのかもしれないということですか。

片山

そうかもしれないですね。

山内

柿のほうは有名といえば有名なのかもしれませんが、タンニンといった化学成分も絡むのでしょうか。

片山

そうですね。タンニンの一種であるシブオールという成分が胃酸と反応して胃石の成分を作るといわれているようです。

山内

これは、例えば体の外で実験すると出現するようなものなのでしょうか。

片山

そういった実験の報告は見たことはないのですが、実験してみればありうるのかなとは思います。

山内

具体的には、かなりの量の柿を食べているということですね。

片山

そうですね。通常食べる量が桁違いに多い方の報告が多いようです。

山内

日本ですと、庭でなっているからと、1日に6個、10個と食べる方がいますが、そのような方で、と考えてよいのでしょうか。

片山

そういう方も多いということですね。1個とか2個とか、そんな程度ではないぐらい多く食べている方の報告が多いようです。

山内

今までの治療で駄目なら、最後は外科的な手術という手があるのですね。

片山

放っておくわけにはいきませんので、最終的にはそうなりますが、内視鏡で取れるのであれば、私も何とか工夫して取りたいと思っています。数例の経験しかありませんが、毎回難渋しています。

山内

ありがとうございました。